标准规范下载简介

在线阅读

中华人民共和国国家标准

多联式空调(热泵)机组

Multi-connected air-condition(heat pump)unit

GB/T 18837-2015

代替GB/T 18837-2002

发布日期:2015年12月10日 实施日期:2016年7月1日

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

前言

本标准代替GB/T 18837-2002《多联式空调(热泵)机组》。与GB/T 18837-2002相比主要技术内容变化如下:

——修改了标准的适用范围(见第1章);

——增加了“热回收型机组”的型式,删除了“电热型机组”的型式(见第3章和第4章);

——增加了“按冷凝器冷却方式”(水冷式、风冷式)的分类,删除了“按气候环境”(T1、T2、T3型)的分类(见第4章);

——调整了型号的编制要求,删除了原“多联式空调(热泵)机组的型号编制方法”(见4.2);

——调整了机组的正常工作条件和工况参数(见4.3);

——删除了机组分流不平衡率的要求(见5.1);

——性能要求中删除了“室内机消耗功率”、“室内机制热量”的要求;增加了“水侧压降”和“待机功率”的要求;调整了制冷(制热)量以及噪声实测值的限值要求(见5.4);

——删除了“制热综合性能系数”的要求,增加了“制冷季节能效比”、“全年性能系数”和“制冷能效比”的要求(见5.4.18);

——增加了试验时机组的连接方式(见6.3);

——增加了性能试验时对室内机的组合方式和开机状态的规定(见6.4);

——增加“水冷多联式空调(热泵)机组制冷综合部分负荷性能系数的试验和计算”(见附录A);

——增加“风冷多联式空调(热泵)机组季节能源消耗的试验和计算”(见附录B);

——增加“风冷多联式空调(热泵)机组制热性能试验规定”(见附录C);

——增加“多联式空调(热泵)机组待机功率的试验”(见附录D);

——增加“热回收型多联式空调(热泵)机组热回收能力的试验”(见附录E);

——增加“多联式空调(热泵)机组长配管性能修正参数试验方法”(见附录F);

——增加“多联式空调(热泵)机组室内机名义制冷量标定试验方法”(见附录G)。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口。

本标准负责起草单位:合肥通用机械研究院、广东美的暖通设备有限公司、珠海格力电器股份有限公司、大金(中国)投资有限公司、青岛海信日立空调系统有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、富士通将军中央空调(无锡)有限公司、江苏春兰空调设备有限公司、合肥通用机电产品检测院有限公司。

本标准参加起草单位:清华大学、丹佛斯(天津)有限公司、广东欧科空调制冷有限公司、上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司、深圳麦克维尔空调有限公司、南京天加空调设备有限公司、特灵空调系统(中国)有限公司、江森自控楼宇设备科技(无锡)有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)有限公司、广州松下空调器有限公司。

本标准主要起草人:张秀平、钟瑜、许永锋、熊建国、张建强、孟建军、国德防、蔡品、栾爱东、石文星、李炅、李芳、张乐平、陈军、卢云、周威、程卓明、张维加、胡祥华、苏晓耕、陈俊良。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 18837-2002。

1 范围

本标准规定了多联式空调(热泵)机组(以下简称“机组”)的术语和定义、型式、型号和基本参数、要求、试验、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于使用GB/T 7778规定的A1类制冷剂的多联式空调(热泵)机组。使用A2L类制冷剂的机组及双制冷循环系统和多制冷循环系统可参照本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 7778 制冷剂编号方法和安全性分类

GB 9237 制冷与供热用机械制冷系统 安全要求

GB/T 13306 标牌

GB/T 10870-2014 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T 17758-2010 单元式空气调节机

GB/T 18430.1-2007 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组

GB 25130 单元式空气调节机 安全要求

JB/T 7249 制冷设备 术语

3 术语和定义

JB/T 7249和GB/T 17758中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

多联式空调(热泵)机组 multi-split air-condition(heat pump)unit

一台或数台室外机可连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机构成的单一制冷循环系统,它可以向一个或数个区域直接提供处理后的空气。

3.2

热回收型多联式空调(热泵)机组 heat recovery multi-split air-condition(heat pump)unit

一种不同室内机能同时运行制热和制冷模式的机组。运行时,机组能够将正在运行制冷模式室内机的冷凝热回收,用于正在以制热模式运行的室内机。

3.3

室内机制冷(热)量 cooling(heating)capacity of indoor machine

在规定的制冷(热)能力试验条件下,室内机(单台)单位时间内从封闭空间、房间或区域排出(放出)的热量,单位:W。

3.4

最大配置率 maximum ordonnance rate

各室内机的名义制冷量之和与室外机组名义制冷量之和的比的最大值,单位:%。

3.5

最小配置率 minimum ordonnance rate

各室内机的名义制冷量之和与室外机组名义制冷量之和的比的最小值,单位:%。

3.6

室内机消耗功率 consumed power of indoor machine

在规定的制冷(热)能力试验条件下,室内机(单台)运行时消耗的功率,单位:W。

3.7

制冷综合部分负荷性能系数[IPLV(C)] cooling integrated part load value

一个按附录A中所述方法试验和计算的、用于综合描述部分负荷制冷效率的性能指标,其值用W/W表示。

3.8

制冷季节能效比 seasonal energy efficiency ratio

SEER

在制冷季节中,机组进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗的电量总和之比,按附录B中所述方法试验和计算的值,其值用W·h/(W·h)表示。

3.9

制热季节能效比 heating seasonal performance factor

HSPF

在制热季节中,机组进行制热运行时向室内送入的热量总和与消耗的电量总和之比,按附录B中所述方法试验和计算的值,其值用W·h/(W·h)表示。

3.10

全年性能系数 annual performance factor

APF

在制冷季节及制热季节中,机组进行制冷(热)运行时从室内除去的热量及向室内送入的热量总和与同一期间内消耗的电量总和之比,按附录B中所述方法试验和计算的值,其值用W·h/(W·h)表示。

3.11

待机模式 standby mode

机组接通电源但处于非工作状态的模式,该模式是机组的最低能耗模式。在待机状态下,机组可随时监测来自遥控装置、内部传感器或类似装置的可使其进入工作状态的控制信号。

注:该模式下类似曲轴箱加热装置等保护器不工作。

4 型式、型号和基本参数

4.1 型式

4.1.1 按功能分为:单冷型、热泵型、热回收型。

4.1.2 按机组室内机的结构形式分为:落地式、壁挂式、吊顶式、嵌入式、暗装式、风管式。

4.1.3 按冷凝器的冷却方式分为:水冷式、风冷式;其中水冷式机组按热源方式分为:水环式、地下水式、地表水式和地埋管式。

4.1.4 按送风型式分为:直接吹出型、接风管型。

4.1.5 按空调机能力调节特性分为:定容型、非定容型。

4.2 型号

机组型号的编制可由制造商自行确定,但型号中应体现名义工况下机组的制冷量。

4.3 基本参数

4.3.1 机组的电源为额定电压220V单相或380V三相交流电,额定频率50Hz。

4.3.2 机组正常工作条件如下:

a) 风冷式

1) 热泵型机组的环境温度:—7℃~43℃。

2) 单冷型机组的环境温度:18℃~43℃。

b) 水冷式

制冷运行时,水冷式机组冷凝器的进水温度不超过40℃。

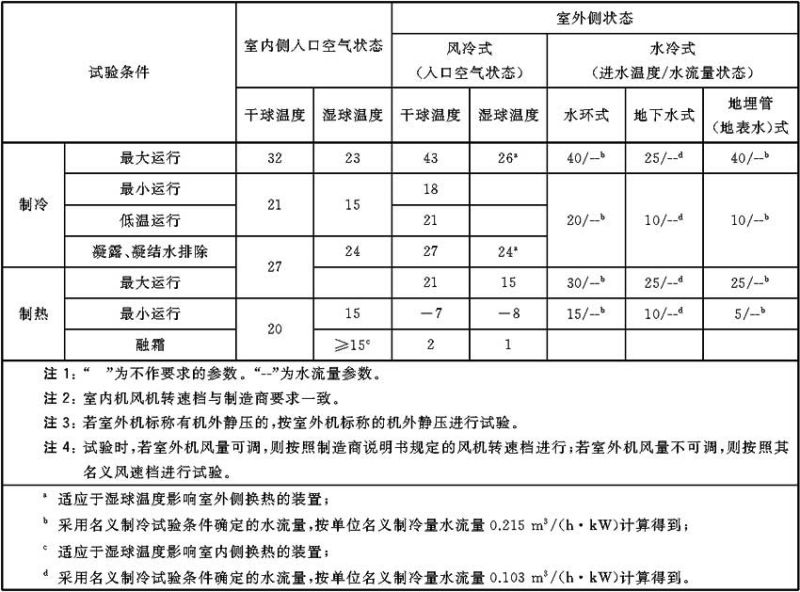

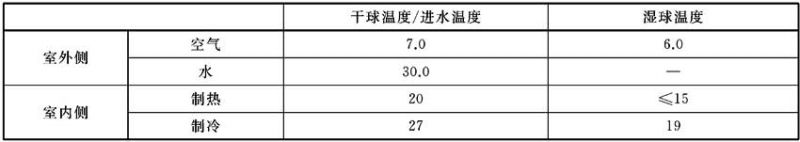

4.3.3 工况参数如下:

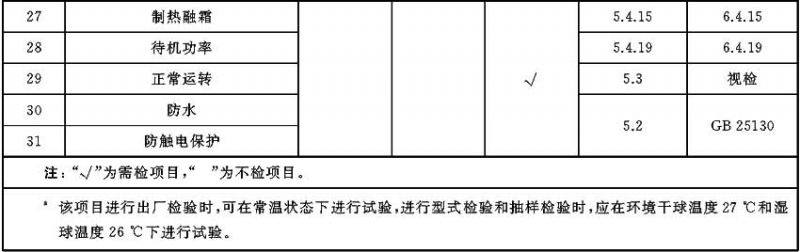

a) 水冷式机组的工况参数见附录A;

b) 风冷式机组的工况参数见附录B;

c) 其他试验工况参数见表1。

表1 其他试验工况 单位为摄氏度

4.3.4 现场不接风管的室内机或室外机,其机外静压为0Pa;接风管的室内机或室外机应标称其机外静压。

5 要求

5.1 一般要求

5.1.1 机组应符合本标准的要求,并应按规定程序批准的图样和技术文件制造。

5.1.2 热回收型机组的热回收能力宜按附录E进行试验,性能参数由制造商自行确定。

5.1.3 制造商应以图表的形式提供机组在名义工况下制冷量、制冷消耗功率、制热量和制热消耗功率随连接管长度变化的修正系数,长配管性能修正参数试验方法参见附录F。

5.1.4 对机组室内机名义制冷量的标定宜按附录G规定试验方法进行试验。

5.2 安全要求

机组的安全要求应符合GB 25130以及GB 9237的规定。

5.3 正常运转要求

机组应在制造厂标称的各种条件下安全、可靠的工作,包括室内、外机的最大高度差,室内、外机最大管长,室内机之间的最大高度差,最大配置率,最小配置率,最高环境温度制冷,最低环境温度制热等。

5.4 性能要求

5.4.1 制冷系统密封性能

机组制冷系统各部分制冷剂的泄漏量应不大于14g/a。

5.4.2 运转

机组运转时所测得的电流、电压、输入功率等参数应符合设计要求。

5.4.3 制冷量

机组的实测制冷量不应小于名义制冷量的95%。

5.4.4 制冷消耗功率

5.4.4.1 机组制冷消耗功率包括所有室内机和室外机消耗功率。

5.4.4.2 机组的实测制冷消耗功率不应大于名义制冷消耗功率的110%。

5.4.5 制热量

机组的实测制热量不应小于名义制热量的95%。

5.4.6 制热消耗功率

5.4.6.1 机组制热消耗功率包括所有室内机和室外机消耗功率。

5.4.6.2 机组的实测制热消耗功率不应大于名义制热消耗功率的110%。

5.4.7 辅助电热装置制热消耗功率

机组实测每种辅助电热装置的消耗功率允差为电热装置名义消耗功率的—10%~+5%。

5.4.8 最大运行制冷

5.4.8.1 在最大运行制冷运行期间,机组各部件不应损坏,应能正常运行;过载保护器不应跳开。

5.4.8.2 当机组停机3min后,再启动连续运行1h,但在启动运行的最初5min内允许过载保护器跳开,其后不允许动作;如在运行的最初5min内过载保护器不复位,但在停机不超过30min复位的,应连续运行1h。

对于手动复位的过载保护器,在最初5min内跳开的,应在跳开10min后使其强行复位,此后应能够再连续运行1h。

5.4.9 最大运行制热

5.4.9.1 在最大运行制热运行期间,机组各部件不应损坏,应能正常运行,过载保护器不应跳开。

5.4.9.2 当机组停机3min后,再启动连续运行1h,但在启动运行的最初5min内允许过载保护器跳开,其后不允许动作,如在运行的最初5min内过载保护器不复位、但在停机不超过30min复位的,应连续运行1h;

对于手动复位的过载保护器,在最初5min内跳开的,应在跳开10min后使其强行复位,应能够再连续运行1h。

注:为防止室内热交换器过热而使室外电机开、停的自动复位的过载保护装置周期性动作,可视为机组连续运行。

5.4.10 室内机最小运行制冷

室内机在最小运行制冷运行期间,机组在停机10min后起动,再连续运行4h,运行中安全装置不应跳开,蒸发器的迎风面表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器面积的50%。

注1:机组运行期间,允许防冻结的可自动复位装置动作。

注2:蒸发器迎风表面结霜面积目视不易看出时,可通过风量(风量下降不超过初始风量的25%)进行判断。

5.4.11 室内机最小运行制热

室内机在最小运行制热运行期间,机组安全装置不应跳开。

5.4.12 室内机低温运行

室内机在低温运行期间:

——蒸发器的迎风面表面凝结的冰霜面积不应大于蒸发器面积的50%。

——室内机不应有冰掉落、水滴滴下或吹出。

5.4.13 室内机凝露

室内机在凝露运行期间,机组室内机箱体外表面不应有凝露水滴下,室内送风不应带有水滴。

5.4.14 室内机凝结水排除能力

室内机在凝结水排除能力运行期间,机组室内机应具有排出凝结水的能力,不应有水从机组中溢出或吹出。

5.4.15 制热融霜

5.4.15.1 在制热融霜运行期间,机组融霜所需总时间不应超过试验总时间的20%。

5.4.15.2 在融霜周期中,室内机的送风温度低于18℃的持续时间不应超过1min。融霜周期结束时,室外侧的空气温度升高不应大于5℃。

注:如果需要可以使用热泵机组内的辅助制热或按制造厂的规定方式进行。

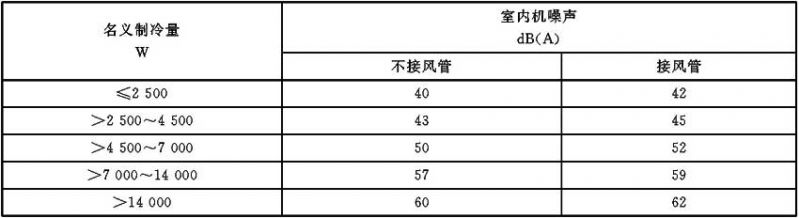

5.4.16 噪声

机组噪声实测值不应大于明示值+3dB(A),且不应超过表2、表3的规定。

注:机组在全消声室测试的噪声值应注明“在全消声室测试”等字样,其符合性判定以半消声室测试为准。

表2 室内机噪声限值(声压级)

表3 室外机噪声限值(声压级)

5.4.17 水侧压降

水冷式机组在规定的工况运行时,通过水冷换热器的水侧压降不应大于105kPa,且不大于明示值的115%。

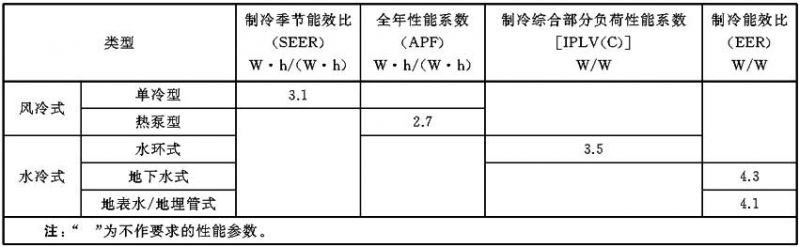

5.4.18 性能系数

机组的性能系数不应小于明示值的95%,且不应小于表4的数值。

表4 性能系数

5.4.19 待机功率

具有待机模式的机组,其待机功率实测值应不大于明示值。

6 试验

6.1 试验装置及试验工况

6.1.1 风冷式机组制冷量、制热量试验、制冷季节能效比和全年性能系数试验的试验装置按GB/T 17758-2010附录A和GB/T 10870-2014附录B的规定。

6.1.2 水冷式机组制冷综合性能系数试验的试验装置按GB/T 17758-2010附录A的规定。

6.1.3 试验工况见4.3.3,按机组相应工况进行试验。

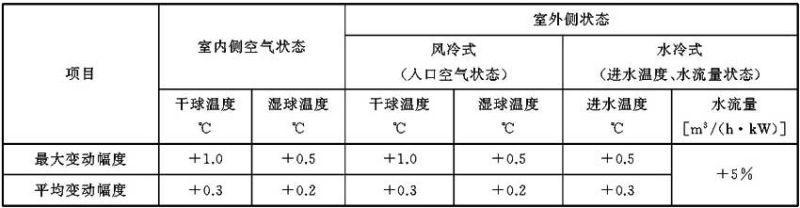

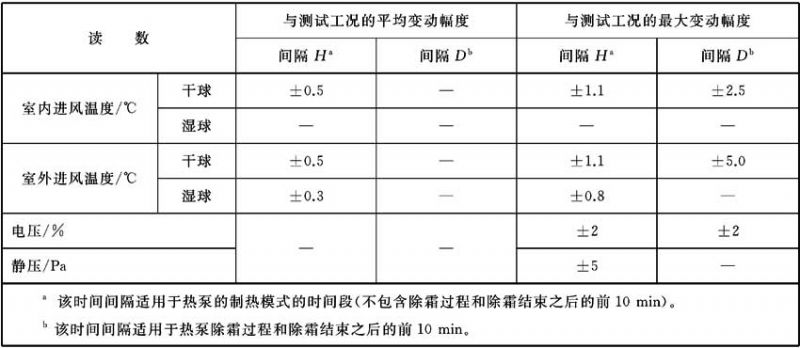

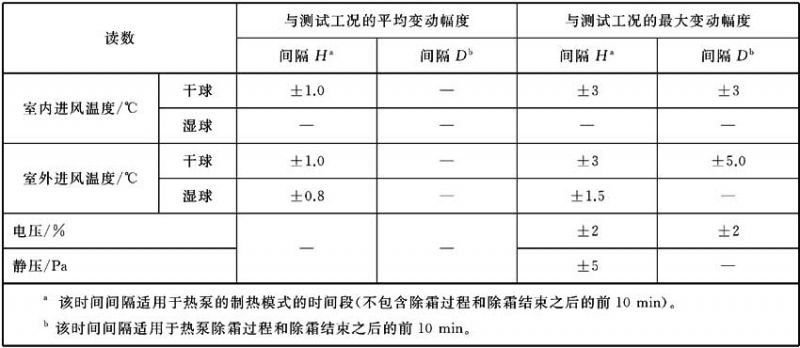

6.1.4 试验工况读数允差应符合表5和GB/T 17758-2010表6的规定。

表5 制冷量和制热量试验工况参数的读数允差

6.2 仪器仪表

6.2.1 试验用仪器仪表应经法定计量检验部门检定合格,并在有效期内。

6.2.2 试验用仪器仪表的型式及准确度应符合GB/T 17758-2010中6.1.4的规定。

6.3 试验要求

6.3.1 除特殊要求外,机组试验应按铭牌上的额定电压和额定频率进行。

6.3.2 风冷式机组应在制造厂规定的室外风量下进行试验。试验时,应连接所有辅助元件(包括进风百叶窗和工厂制造的管路及附件),并且符合制造厂安装要求。

6.3.3 机组连接应按各试验的具体要求进行连接,连接管的直径、安装、绝缘保护、抽空、充注制冷剂等应与制造厂要求相符。室内、外机的连接管管长、分歧长度,室内、外机落差应按各试验的具体要求确定。

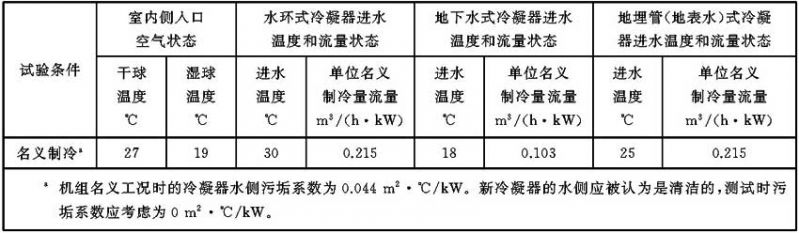

6.3.4 试验机组应符合以下要求:

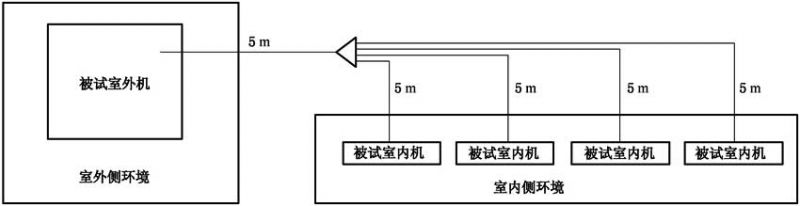

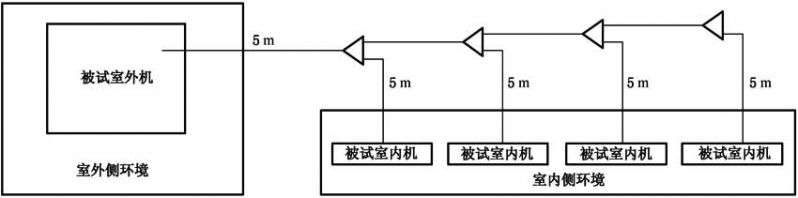

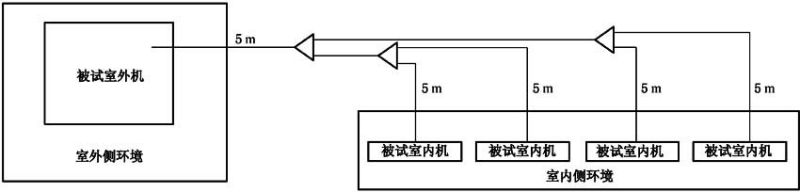

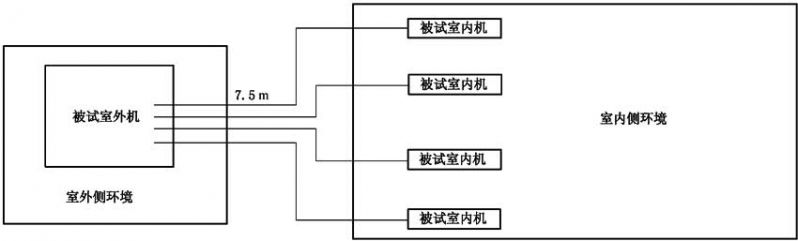

a) 按图1、图2、图3或图4所示的连接方式和要求连接室内机和室外机;试验组合的配管长度(从室外机组到各台室内机组的管线长度)应不小于图1、图2、图3或图4的要求或制造厂规定。分配器的型式不限。

b) 名义制冷量大于8kW的机组的配置率应满足100%±5%,名义冷量小于等于8kW的机组的配置率应满足100%±10%。名义制冷量大于14kW时,最少配置3台室内机,名义制冷量小于或等于14kW时,最少配置2台室内机,同时最多配置的室内机数量应不多于表6的要求。

图 1

图 2

图 3

图 4

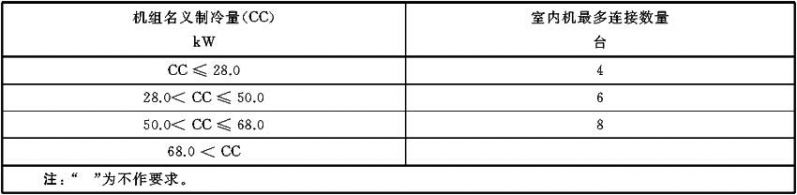

表6 室内机最多连接数量

6.3.5 每台室内机组的名义制冷量都不大于室外机组名义制冷量的50%,室外机组的名义制冷量小于或等于8kW时除外。

6.3.6 室内机应优先采用直接吹出型室内机组合进行试验,或采用最低机外静压接风管型室内机组合进行试验。

6.3.7 在名义制冷试验时,名义制冷量大于4kW的室内机的单位制冷量实测风量应不大于220m³/(h·kW),名义冷量小于或等于4kW的室内机的单位制冷量实测风量应不大于280m³/(h·kW)。

6.4 试验方法

6.4.1 制冷系统密封性能试验

机组的制冷系统在正常的制冷剂充灌下,制冷量小于或等于28kW的机组,用灵敏度为1×10-6Pa·m³/s的制冷剂检漏仪进行检验;制冷量大于28kW的机组,用灵敏度为1×10-5Pa·m³/s的制冷剂检漏仪进行检验。

6.4.2 运转试验

机组在室温条件下连续运行,可不连接室内机。测试机组的电流、电压、输入功率,检查安全保护装置的灵敏度和可靠性,检验温度、电器等控制元件的动作是否正常。

6.4.3 制冷量试验

6.4.3.1 在4.3.3规定的名义制冷工况下,按GB/T 17758-2010附录A进行试验。

6.4.3.2 按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。同时打开应开启的室内机和室外机,使机组处于制冷工作状态;测定所有正在运行室内机的制冷量,所测定的制冷量之和为该台被试机组的制冷量。

6.4.4 制冷消耗功率试验

在6.4.3试验的同时,分别测定机组的输入功率和电流。

注:所测定的输入功率、电流应包含所有正在运转的室内机和室外机的输入功率、电流。

6.4.5 制热量试验

6.4.5.1 在4.3.3规定的制热工况下,按附录C进行试验。

6.4.5.2 按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。同时打开应开启的室内机和室外机,使机组处于制热工作状态;测定所有正在运行室内机的制热量,所测定的制热量之和为该台被试机组的制热量。

注:名义制热试验应满足附录C规定的稳态制热性能试验要求。

6.4.6 制热消耗功率试验

在6.4.5试验的同时,分别测定机组的输入功率、电流。

注:所测定的输入功率、电流应包含所有正在运转的室内机和室外机的输入功率、电流。

6.4.7 辅助电热装置制热消耗功率试验

辅助电热装置制热消耗功率试验方法如下:

a) 按6.4.5规定,机组室内机在名义制热工况下运行,在其热泵制热量测定达到稳定后,测定辅助电热装置的输入功率。

b) 对于PTC元件做辅助电热装置,试验时机组热泵系统不运行,开启辅助电热装置并使其处于最大发热量的工作状态下运行,测定其输入功率。

6.4.8 最大运行制冷试验

6.4.8.1 按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。打开所有室内机和室外机使其处于工作状态,在额定电压的90%和额定频率下,按表1规定的最大运行制冷工况运行稳定后连续运行1h,然后停机3min(此间电压上升不超过3%),再启动运行1h。

6.4.8.2 按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。打开所有室内机和室外机使其处于工作状态,在额定电压的110%和额定频率下,按表1规定的最大运行制冷工况运行稳定后连续运行1h,然后停机3min(此间电压上升不超过3%),再启动运行1h。

6.4.9 最大运行制热试验

6.4.9.1 按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。打开所有室内机和室外机使其处于工作状态,在额定电压的90%和额定频率下,按表1规定的最大运行制热工况运行稳定后连续运行1h,然后停机3min(此间电压上升不超过3%),再启动运行1h。

6.4.9.2 按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。打开所有室内机和室外机使其处于工作状态,在额定电压的110%和额定频率下,按表1规定的最大运行制热工况运行稳定后连续运行1h,然后停机3min(此间电压上升不超过3%),再启动运行1h。

6.4.10 室内机最小运行制冷试验

按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。打开所有室内机和室外机使其处于工作状态,在不违反制造厂规定下,将被试室内机的温度控制器、风扇速度、风门和导向隔栅调到最易结霜状态,按表1规定的最小运行制冷工况运行稳定后再运行4h。

6.4.11 室内机最小运行制热试验

按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机,打开所有室内机和室外机使其处于工作状态,在不违反制造厂规定下,将被试室内机的温度控制器、风扇速度、风门和导向格栅调到制热量最大状态,按表1规定的最小运行制热工况运行稳定后再运行4h。

6.4.12 室内机低温运行试验

按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。打开所有室内机和室外机使其处于工作状态,在不违反制造厂规定下,将被试室内机的温度控制器、风扇速度、风门和导向隔栅调到最易使蒸发器结冰和结霜的状态,按表1规定的低温运行制冷工况运行稳定后再进行下列试验:

a) 空气流通试验:机组启动并运行4h。

b) 滴水试验:将被试室内机回风口遮住完全阻止空气流通后运行6h,使蒸发器盘管风路被霜完全阻塞,停机后去除遮盖物至冰霜完全融化,再使风机以最高速度运转5min。

6.4.13 室内机凝露试验

按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。打开所有室内机和室外机使其处于工作状态,在不违反制造厂规定下,将被试室内机的温度控制器、风扇速度、风门和导向隔栅调最易凝水状态进行制冷运行,按表1规定的凝露试验工况运行稳定后再连续运行4h。

6.4.14 室内机凝结水排除能力试验

按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。打开所有室内机和室外机使其处于工作状态,在不违反制造厂规定下,将被试室内机的温度控制器、风扇速度、风门和导流隔栅调到最易凝水状态,在接水盘注满水即达到排水口流水后,按表1规定的凝露试验工况运行,当接水盘的水位稳定后,再连续运行4h。

6.4.15 制热融霜试验

按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。打开所有室内机和室外机使其处于工作状态,在不违反制造厂规定下,将装有自动除霜装置的温度控制器、风扇速度、风门和导向隔栅调到最易使室外侧换热器结霜的状态,按表1规定的制热融霜试验工况运行稳定后,连续运行两个完整的融霜周期或连续运行3h(试验总时间从首次融霜周期结束时开始),3h后首次出现融霜周期结束为止,应取其长者。

6.4.16 噪声试验

6.4.16.1 按图1、图2、图3或图4所示连接方式和要求连接室内机和室外机。只打开一台被试室内机使其处于工作状态,此时室内机风量按名义风量进行,同时开室外机使其处于工作状态,按GB/T 17758-2010附录D测量室内机噪声。

6.4.16.2 按图1、图2、图3或图4要求连接室外机,同时打开室内机和室外机,使机组处于名义制冷工作状态,按GB/T 17758-2010附录D测量室外机噪声。

6.4.17 水侧压降

通过水冷式机组水冷换热器水侧压降的试验方法见GB/T 18430.1-2007附录B。

6.4.18 性能系数试验

6.4.18.1 机组的制冷综合部分负荷性能系数[IPLV(C)]按附录A的规定进行试验和计算。

6.4.18.2 机组的制冷季节能效比(SEER)和全年性能系数(APF)按附录B的规定进行试验和计算。

6.4.18.3 机组制冷能效比(EER)按表A.1规定的名义工况进行试验。

6.4.19 待机功率试验

机组待机功率按附录D进行试验。

7 检验规则

7.1 出厂检验

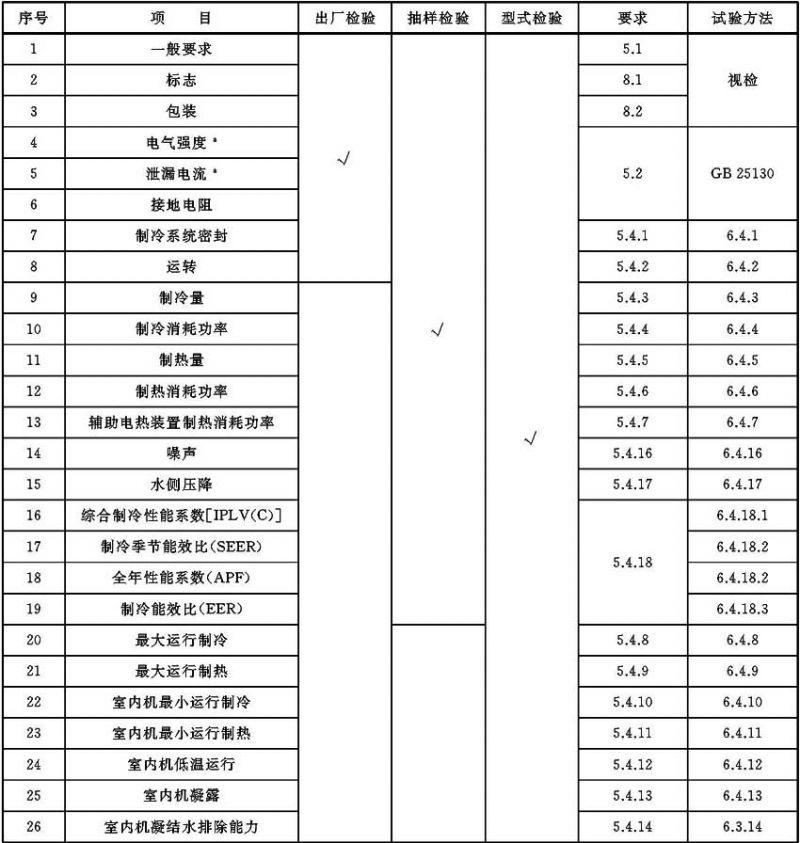

每台机组应做出厂检验,检验项目应按表7的规定。

7.2 抽样检验

7.2.1 机组应从出厂检验合格的产品中抽样,检验项目和试验方法应按表7的规定。

7.2.2 抽样方法按GB/T 2828.1进行,逐批检验的抽检项目、批量、抽样方案、检查水平及合格质量水平等由制造厂质量检验部门自行确定。

7.3 型式检验

7.3.1 新产品或定型产品做重大改进,第一台产品应做型式检验,检验项目按表7的规定。

7.3.2 型式试验时间不应少于试验方法中规定的时间,运行时如有故障,在故障排除后应重新检验。

表7 检验项目

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 每台机组应分别在室内、外机显著位置设置永久性铭牌,铭牌应符合GB/T 13306的规定。铭牌上应标示下列内容:

a) 制造厂的名称。

b) 产品型号和名称。

c) 主要技术性能参数(制冷量、制热量、噪声、制冷剂名称、额定电压、额定电流、输入功率、质量、性能系数、机外静压、风量);以上参数应在室内机和室外机分别标示,其中风量仅在室内机上标注,性能系数、制冷剂量仅在室外机上标注,所标注的性能系数为机组的性能系数。

注1:输入功率应分别标示名义制冷、名义制热消耗功率和辅助电热装置制热消耗功率。

注2:室内外机机外静压为0可不标注。

d) 产品出厂编号。

e) 制造年月。

8.1.2 风冷式机组在相应的地方(如铭牌、说明书等)还应标示出中间制冷量、中间输入功率,最小制冷量、最小输入功率,中间制热量、中间输入功率,最小制热量、最小输入功率,低温制热量、低温输入功率、待机功率等主要性能参数。

8.1.3 机组上应有标明运行情况的标志(如控制开关和旋钮旋转方向的标志)、明显的接地标志、简单的电路图等。

8.1.4 机组应有注册商标标志。

8.1.5 机组包装箱上应有下列标志:

a) 制造单位名称;

b) 产品型号、名称和商标;

c) 质量(净质量、毛质量);

d) 外形尺寸;

e) “小心轻放”“向上”“堆码极限”“怕湿”和“怕压”等。有关包装、储运标志应符合GB/T 6388和GB/T 191的有关规定。

8.1.6 机组若使用具有可燃性或弱可燃性的制冷剂(按GB/T 7778要求确定的制冷剂),应在机组显著位置标示可燃或弱可燃危险的警示。

8.2 包装

8.2.1 机组在包装前应进行清洁处理。各部件应清洁、干燥,易锈部件应涂防锈剂。

8.2.2 机组应外套塑料袋或防潮纸并应固定在箱内,以免运输中受潮和发生机械损伤。

8.2.3 包装箱内应附出厂随机文件,出厂随机文件应防潮密封,并放在包装箱内合适的位置。

a) 产品合格证,其内容包括:

1) 产品名称和型号;

2) 产品出厂编号;

3) 检验结论;

4) 检验员签字或印章;

5) 检验日期。

b) 产品安装和使用说明书,其内容包括:

1) 产品型号和名称;

2) 适用范围;

3) 执行标准;

4) 主要技术参数;

5) 制冷系统图及接线图;

6) 附件目录;

7) 安装说明和要求;

8) 使用说明、维修和保养注意事项。

c) 装箱单。

8.3 运输和贮存

8.3.1 机组在运输和贮存过程中不应碰撞、倾斜、雨雪淋袭。

8.3.2 产品应贮存在干燥通风良好的仓库中。

附录A 水冷多联式空调(热泵)机组制冷综合部分负荷性能系数的试验和计算

本附录规定了机组的制冷综合部分负荷性能系数的试验和计算。

A.1 综合部分负荷性能系数(IPLV)和非标准部分负荷性能系数(NPLV)的计算

A.1.1 综合部分负荷性能系数(IPLV)是基于GB/T 17758-2010中表B.2规定的IPLV工况下机组部分负荷的EER,按机组在各种负荷下运行时间的加权因素,通过GB/T 17758-2010中式(B.1)计算,获得的单一数值表示机组的部分负荷效率指标。

A.1.2 非标准部分负荷性能系数(NPLV)是基于GB/T 17758-2010中表B.2规定的NPLV工况下机组部分负荷的EER,按机组在特定负荷下运行时间的加权因素,通过GB/T 17758-2010中式(B.1)计算,获得的单一数值表示机组的部分负荷效率指标。

A.2 试验工况

A.2.1 水冷机组试验工况除应符合表1的规定,还应符合表A.1的规定;水环式水冷机组部分负荷工况应符合GB/T 17758-2010中表B.2的规定。

表A.1 名义工况

A.2.2 机组水侧污垢系数修正温差的计算方法按GB/T 18430.1-2007附录C的规定。

A.3 制冷综合部分负荷性能系数[IPLVC(C)]的试验和计算

A.3.1 机组的制冷综合部分负荷性能系数按GB/T 17758-2010附录B的规定进行试验和计算。

A.3.2 在进行制冷部分负荷工况试验时,室内机风机转速按照名义制冷性能试验时风机转速进行试验。进行制热部分负荷工况试验时,室内机风机转速按照名义制热性能试验时风机转速进行试验。

A.3.3 在进行100%负荷、75%负荷和50%负荷的EER试验时,室内机可全开;进行25%负荷的EER试验时,应关闭部分室内机,被关闭的室内机名义制冷量之和不小于机组名义制冷量的25%。

A.3.4 若采用GB/T 17758-2010附录A规定的室内侧焓差法进行性能试验,则至少应采用两个独立的风量测量装置进行试验,被关闭的室内机应单独采用独立的风量测量装置测定;同时记录室内机的性能参数。

附录B 风冷多联式空调(热泵)机组季节能源消耗的试验和计算

本附录规定了风冷式机组季节能源消耗效率的试验和计算。

B.1 术语和定义

GB/T 17758-2010附录C中界定的以及下列术语和定义适用于本附录。

B.1.1

中间制冷(热)量 middle cooling(heating)capacity

机组以发挥名义制冷(热)量的1/2能力,在规定的制冷(热)能力试验条件下连续稳定制冷(热)运行时,单位时间内从(向)封闭空间、房间或区域内除去(送入)的热量总和,单位:W。

注:中间制冷(热)量在名义制冷(热)量的50%±3%范围内。当机器的最小能力超过名义制冷(热)量53%时,以此时的数值为中间能力。

B.1.2

中间制冷(热)消耗功率 middle cooling(heating)power input

机组以发挥名义制冷(热)量的1/2能力,在规定的制冷(热)能力试验条件下连续稳定制冷(热)运行时消耗的总功率,单位:W。

注:当机器的最小能力超过名义制冷(热)量的53%时,以此时数值为中间制冷(热)消耗功率。

B.2 性能要求

5.4中除下述要求被替代外,其余均适用。

B.2.1 制冷性能

B.2.1.1 制冷量

按B.3.3.1a)方法试验时,机组的实测制冷量不应小于其名义制冷量的95%。

B.2.1.2 制冷消耗功率

按B.3.3.1b)方法试验时,机组的实测制冷消耗功率不应大于其名义制冷消耗功率的110%。

B.2.2 中间制冷性能

B.2.2.1 中间制冷量

按B.3.3.2a)方法试验时,机组的实测中间制冷量不应小于其名义中间制冷量的95%。

B.2.2.2 中间制冷消耗功率

按B.3.3.2b)方法试验时,机组的实测中间制冷消耗功率不应大于其名义中间制冷消耗功率的110%。

B.2.3 最小制冷性能

B.2.3.1 最小制冷量

按B.3.3.3a)方法试验时,机组的实测最小制冷量应不大于其名义最小制冷量的105%。

B.2.3.2 最小制冷消耗功率

按B.3.3.3b)方法试验时,机组的实测最小制冷消耗功率不应大于其名义最小制冷消耗功率的110%。

B.2.4 制热性能

B.2.4.1 制热量

按B.3.3.4a)方法试验时,机组的实测制热量不应小于其名义制热量的95%。

B.2.4.2 制热消耗功率

按B.3.3.4b)方法试验时,机组的实测制热消耗功率不应大于其名义制热消耗功率的110%。

B.2.5 中间制热性能

B.2.5.1 中间制热量

按B.3.3.5a)方法试验时,机组的实测中间制热量不应小于其名义中间制热量的95%。

B.2.5.2 中间制热消耗功率

按B.3.3.5b)方法试验时,机组的实测中间制热消耗功率不应大于其名义中间制热消耗功率的110%。

B.2.6 最小制热性能

B.2.6.1 最小制热量

按B.3.3.6a)方法试验时,机组的实测最小制热量应不大于其名义最小制热量的105%。

B.2.6.2 最小制热消耗功率

按B.3.3.6b)方法试验时,机组的实测最小制热消耗功率不应大于其名义最小制热消耗功率的110%。

B.2.7 低温制热性能

B.2.7.1 低温制热量

按B.3.3.7a)方法试验时,机组的实测低温制热量不应小于其名义低温制热量的95%。

B.2.7.2 低温制热消耗功率

按B.3.3.7b)方法试验时,机组的实测低温制热消耗功率不应大于其名义低温制热消耗功率的115%。

B.2.8 超低温制热性能

B.2.8.1 超低温制热量

按B.3.3.12a)方法试验时,机组的实测超低温制热量不应小于其名义超低温制热量的95%。

B.2.8.2 超低温制热消耗功率

按B.3.3.12b)方法试验时,机组的实测超低温制热消耗功率不应大于其名义超低温制热消耗功率的115%。

B.3 试验

B.3.1 试验条件

B.3.1.1 试验工况除应符合表1和表B.1的规定,还应符合GB/T 17758-2010表C.1的规定。

表B.1 超低温制热试验工况 单位为摄氏度

B.3.1.2 试验工况参数的读数允差除应符合6.1.5规定外,还应符合GB/T 17758-2010表C.2的规定;针对非稳态的制热量试验,应满足附录C的规定要求。

B.3.2 试验要求

B.3.2.1 符合6.3规定的要求。

B.3.2.2 除由于机组启动或停止的负荷变动外,电源电压的偏差不应大于规定电压±2%,电源频率的偏差不应大于规定频率的±1%。

B.3.3 试验方法

B.3.3.1 制冷性能试验:

a) 制冷量试验

按6.4.3方法进行试验,机组以名义能力,在GB/T 17758-2010中表C.1的名义制冷工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测定。

b) 制冷消耗功率试验

按6.4.3方法测定机组制冷量的同时,测定机组的输入功率和运转电流。

B.3.3.2 中间制冷性能试验:

a) 中间制冷量试验

按6.4.3方法进行试验,机组以发挥名义制冷量的1/2能力,在GB/T 17758-2010中表C.1的名义制冷工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测定。

b) 中间制冷消耗功率试验

按6.4.3方法测定机组中间制冷量的同时,测定机组的输入功率和运转电流。

注1:当机组无法准确测试中间制冷能力时,机组按6.4.3的方法进行试验,在GB/T 17758-2010中表C.1的名义制冷工况条件下,测定一个大于中间制冷能力和一个小于中间制冷能力的制冷量和制冷消耗功率,并通过插值的方法计算中间制冷量和中间制冷消耗功率。

注2:当机组的最小制冷能力超过名义制冷量53%的场合,测定最小能力的制冷量和制冷消耗功率。

B.3.3.3 最小制冷性能试验:

a) 最小制冷量试验

按6.4.3方法进行试验,机组以最小能力,在GB/T 17758-2010中表C.1的名义制冷工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测定。

b) 最小制冷消耗功率试验

按6.4.3方法测定机组最小制冷量的同时,测定机组的输入功率和运转电流。

B.3.3.4 制热性能试验:

a) 制热量试验

按6.4.5方法进行试验,机组以名义能力,在GB/T 17758-2010中表C.1的名义制热工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测定。

b) 制热消耗功率试验

按6.4.5方法测定机组制热量的同时,测定机组的输入功率和运转电流。

B.3.3.5 中间制热性能试验:

a) 中间制热量试验

按6.4.5方法进行试验,机组以发挥名义制热量的1/2能力,在GB/T 17758-2010中表C.1的名义制热工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测定。

b) 中间制热消耗功率试验

按6.4.5方法测定中间制热量的同时,测定机组的输入功率和运转电流。

注1:当机组无法准确测试中间制热能力时,机组按6.4.5的方法进行试验,在GB/T 17758-2010中表C.1的名义制热工况条件下,测定一个大于中间制热能力和一个小于中间制热能力的制热量和制热消耗功率,并通过插值的方法计算中间制热量和中间制热消耗功率。

注2:当机组的最小制热能力超过名义制热量53%的场合,测试最小能力的制热量和制热消耗功率。

B.3.3.6 最小制热性能试验:

a) 最小制热量试验

按6.4.5方法进行试验,机组以最小能力,在GB/T 17758-2010中表C.1的名义制热工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测定。

b) 最小制热消耗功率试验

按6.4.5方法测定机组最小制热量的同时,测定机组的输入功率和运转电流。

B.3.3.7 低温制热性能试验:

a) 低温制热量试验

按6.4.5方法进行试验,机组以最大能力,在GB/T 17758-2010中表C.1的低温制热工况和规定条件下(辅助电热装置的电路断开)进行测定。

b) 低温制热消耗功率试验

按6.4.5方法测定空调低温制热量的同时,测定机组的输入功率和运转电流。

B.3.3.8 低温制冷试验:

按6.4.3方法进行试验,机组以规定能力,在GB/T 17758-2010中表C.1的低温制冷工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测定。

B.3.3.9 低湿制冷试验:

按6.4.3方法进行试验,定容型机组以名义能力,在GB/T 17758-2010中表C.1的低湿制冷工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测定。按6.4.3方法进行试验,非定容型机组以最小能力,在GB/T 17758-2010中表C.1的低湿制冷工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测定。

注:若非定容型机组未进行最小制冷性能试验,则以中间制冷能力替代最小制冷能力进行该低湿制冷试验。

B.3.3.10 断续制冷试验

机组在GB/T 17758-2010中表C.1的断续制冷工况和GB/T 17758-2010中C.3.3.11a)~e)条件下,按6.4.3方法进行试验。

注:若非定容型机组未进行最小制冷性能试验,则以中间制冷能力替代最小制冷能力进行该断续制冷试验。

B.3.3.11 断续制热试验

机组在GB/T 17758-2010中表C.1的断续制热工况和GB/T 17758-2010中C.3.3.12a)~e)条件下,按6.4.5方法进行试验。

注:若非定容型机组未进行最小制热性能试验,则以中间制冷能力替代最小制冷能力进行该断续制热试验。

B.3.3.12 超低温制热性能试验:

a) 超低温制热量试验

按6.4.5方法进行试验,机组以规定能力,在表B.1的超低温制热工况和规定条件下(辅助电热装置的电路断开)进行测定。

b) 超低温制热消耗功率试验

按6.4.5方法测定空调低温制热量的同时,测定机组的输入功率和运转电流。

B.3.3.13 由第三方检测机构进行制冷量,中间制冷量,最小制冷量以及制热量,中间制热量,最小制热量试验时,制造商应提供机组各能力点的设定方法,以确保第三方进行试验。必要时,制造商人员需在现场进行配合。

B.4 全年性能系数(APF)的计算

B.4.1 机组全年性能系数(APF)的计算以南京作为代表城市,以办公建筑为代表建筑类型计算,其他城市及建筑类型参照执行。

B.4.2 机组在制冷季节需要制冷的各温度发生时间见GB/T 17758-2010中表C.3,在制热季节需要制热的各温度发生时间见GB/T 17758-2010中表C.4。

B.4.3 各类建筑物的HCR值(建筑物在室外温度35℃时的制冷负荷与室外温度0℃的制热负荷之比)见GB/T 17758-2010中表C.5。

B.4.4 各类建筑物的制冷或制热0负荷对应的室外温度见GB/T 17758-2010中表C.6。

B.4.5 按我国营业、工作时间和使用习惯,租赁商铺和办公建筑一周内各天的机组使用时间见GB/T 17758-2010中表C.7。

B.4.6 制冷季节能效比(SEER)、制冷季节耗电量(CSTE)、制冷季节总负荷(CSTL)的计算。

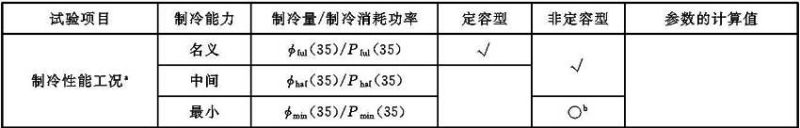

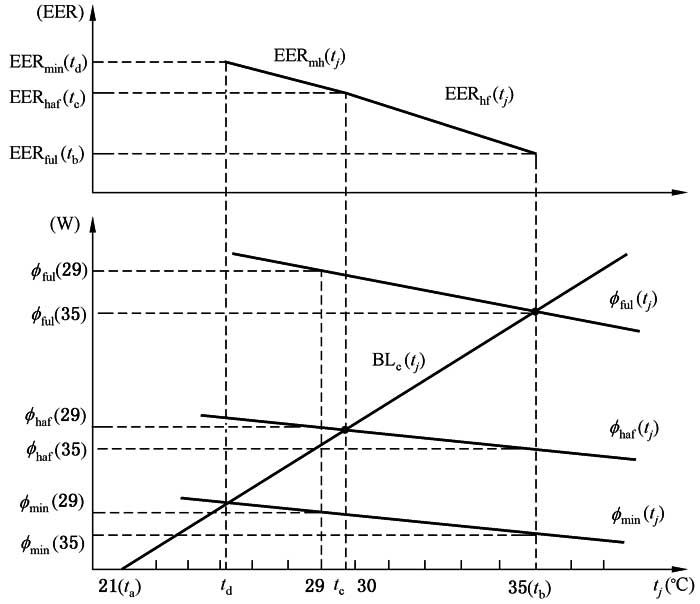

B.4.6.1 制冷季节能效比(SEER)、制冷季节耗电量(CSTE)、制冷季节总负荷(CSTL)的计算所需的各工况条件的性能参数见表B.2。

表B.2 各工况条件的性能参数

B.4.6.2 不同室外温度时的建筑物的制冷负荷按式(B.1)计算:

式中:

BLc(tj)——室外温度tj时建筑物的制冷负荷,单位为瓦(W);

Φrating(35)——机组名义制冷量的明示值,单位为瓦(W);

tj——各制冷季节温度区间对应的室外温度,按B.4.2规定。

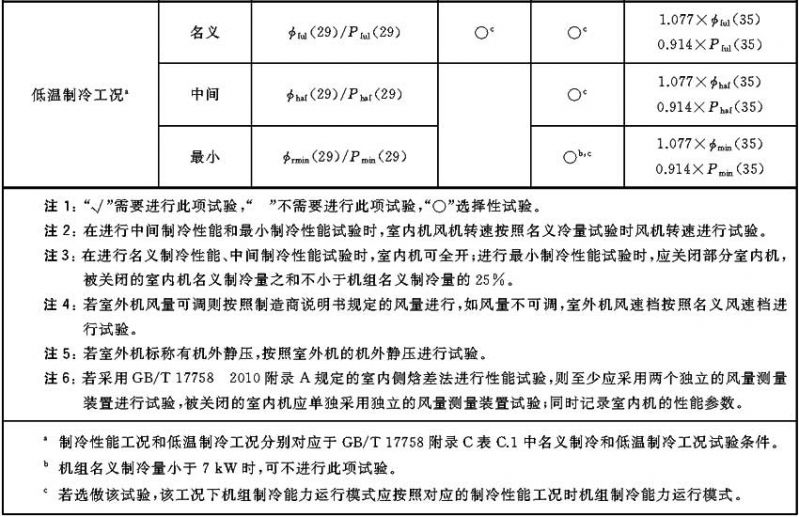

B.4.6.3 制冷季节能效比(SEER)按式(B.2)计算:

B.4.6.4 定容型机组

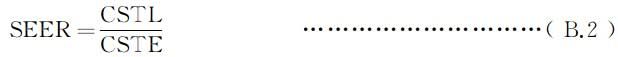

B.4.6.4.1 计算时所用的性能参数见表B.2,制冷季节需要制冷的各温度发生时间按B.4.2的规定,建筑物的制冷负荷、机组的制冷量及制冷消耗功率的关系见图B.1。

B.4.6.4.2 制冷季节总负荷(CSTL)的计算

式中:

BLc(tj)——室外温度tj时建筑物的制冷负荷,按式(B.1)计算,单位为瓦(W);

j——制冷季节温度区间,由B.4.2确定,j=1,2,……18,19;

m——室外温度tj=35℃的温度区间;

Φful(tj)——室外温度tj时,机组以名义能力运行时的制冷量,按式(B.4)计算,单位为瓦(W);

Φful(35)——机组按B.3.3.1方法试验时的实测制冷量,单位为瓦(W);按表B.2规定;

Φful(29)——机组按B.3.3.8方法试验时的实测低温制冷量,单位为瓦(W);或按表B.2规定计算;

nj——制冷季节需要制冷的各温度发生时间,单位为小时(h);按B.4.2规定。

a) 若BLc(tj)≤Φful(tj),制冷季节负荷用BLc(tj)计算。

b) 若BLc(tj)>Φful(tj),制冷季节负荷用Φful(tj)计算。

图B.1 建筑的制冷负荷、机组的制冷量及制冷消耗功率的关系(定容型)

B.4.6.4.3 制冷季节耗电量(CSTE)的计算

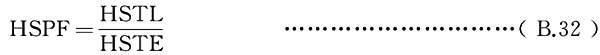

式中:

X(tj)——室外温度tj时,建筑物的制冷负荷与机组的制冷量之比,按式(B.7)计算;

PLF(tj)——室外温度tj时,机组的部分负荷率,按式(B.8)计算;

Pful(tj)——室外温度tj时,机组以名义制冷能力运行所消耗的功率,单位为瓦(W);按式(B.6)计算;

Pful(35)——机组按B.3.3.1方法试验时的实测制冷消耗功率,单位为瓦(W);按表B.2规定;

Pful(29)——机组按B.3.3.8方法试验时的实测低温制冷消耗的功率,单位为瓦(W);或按表B.2规定计算;

CD——效率降低系数,可取CD=0.25或通过机组进行低湿试验和断续试验并按式(B.9)计算;

Φcyc——机组按B.3.3.10方法试验时的实测制冷量,单位为瓦(W);

Pcyc——机组按B.3.3.10方法试验时的实测制冷消耗功率,单位为瓦(W);

Φdry——机组按B.3.3.9方法试验时的实测制冷量,单位为瓦(W);

Pdry——机组按B.3.3.9方法试验时的实测制冷消耗功率,单位为瓦(W);

EERcyc——机组按B.3.3.10方法试验时的制冷性能系数,单位为瓦每瓦(W/W);

EERdry——机组按B.3.3.9方法试验时的制冷性能系数,单位为瓦每瓦(W/W);

CLF——制冷负荷系数,Φcyc与Φdry的比值。

B.4.6.5 非定容型机组

B.4.6.5.1 计算时所用的性能参数见表B.2,制冷季节需要制冷的各温度发生时间按B.4.2的规定,建筑物的制冷负荷、机组的制冷量及制冷性能系数的关系见图B.2:

图B.2 建筑的制冷负荷、机组的制冷量及制冷性能系数的关系(非定容型)

B.4.6.5.2 制冷季节总负荷(CSTL)的计算按B.4.6.4.2的规定。

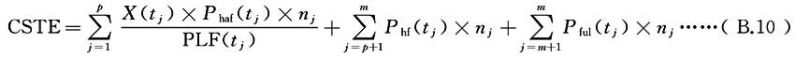

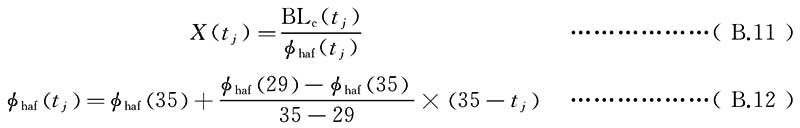

B.4.6.5.3 制冷季节耗电量(CSTE)的计算

a) 机组名义制冷量小于7kW,且未进行最小制冷能力试验,CSTE按式(B.10)计算。

式中:

Phaf(tj)——室外温度tj时,机组以中间制冷能力运行所消耗的功率,单位为瓦(W);按式(B.13)计算;

Phf(tj)——室外时温度tj时,机组在中间制冷能力与名义制冷能力之间,对应建筑热负荷的能力连续可变运行时所需消耗的功率,单位为瓦(W);按式(B.14)计算;

Pful(tj)——按式(B.6)计算。

1) 机组在中间能力以下断续运行[BLc(tj)≤Φhaf(tj),j=1~p]时:

机组以中间能力断续运行,X(tj)按式(B.11)计算,PLF(tj)按式(B.8)计算,Phaf(tj)按式(B.13)计算。

式中:

Φhaf(35)——机组按B.3.3.2方法试验时的实测中间制冷量,单位为瓦(W);按表B.2的规定;

Φhaf(29)——机组按B.3.3.8方法试验时的实测中间制冷量,单位为瓦(W);或按表B.2的规定计算;

式中:

Phaf(35)——机组按B.3.3.2方法试验时的实测中间制冷消耗功率,单位为瓦(W);按表B.2的规定;

Phaf(29)——机组按B.3.3.8方法试验时的实测中间制冷消耗功率,单位为瓦(W);或按表B.2的规定计算。

2) 机组在中间能力和名义能力之间连续运行[Φhaf(tj)<BLc(tj)≤Φful(tj),j=p+1~m]时:

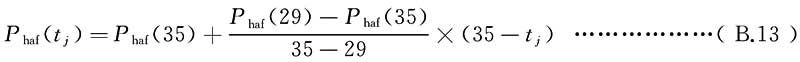

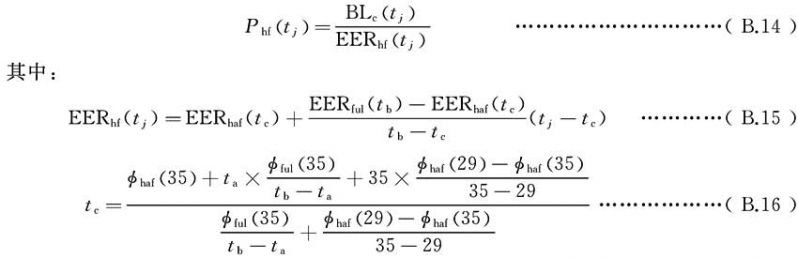

Phf(tj)按式(B.14)计算:

式中:

BLc(tj)——按式(B.1)计算;

EERhf(tj)——机组以中间制冷能力和名义制冷能力之间的能力连续可变运行,室外温度tj时机组的制冷性能系数,单位为瓦每瓦(W/W);按式(B.15)计算;

EERhaf(tc)——机组以中间制冷能力运行,室外温度tc时机组的制冷性能系数,单位为瓦每瓦(W/W);按式(B.17)计算;

EERful(tb)——机组以名义制冷能力运行,室外温度tb时机组的制冷性能系数,单位为瓦每瓦(W/W);按式(B.17)计算;

tc——建筑物的制冷负荷与机组的中间制冷量达到均衡时的室外温度;

tb——建筑物的制冷负荷与机组的名义制冷量达到均衡时的温度,即tb=35℃;

ta——建筑物的制冷0负荷对应的室外温度,即ta=21℃。

式中:

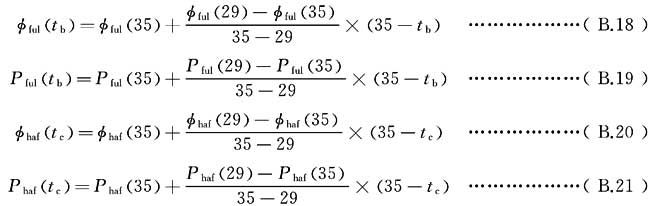

t——分别代表tb、tc和ta温度点;各温度点的制冷量及制冷消耗功率分别按式(B.18)~式(B.21)计算。

式中:

Φful(tb)——机组以名义制冷能力运行,室外温度tb时的制冷量,单位为瓦(W);

Φhaf(tc)——机组以中间制冷能力运行,室外温度tc时的制冷量,单位为瓦(W);

Pful(tb)——机组以名义制冷能力运行,室外温度tb时的制冷消耗功率,单位为瓦(W);

Phaf(tc)——机组以中间制冷能力运行,室外温度tc时的制冷消耗功率,单位为瓦(W)。

3) 机组以名义能力连续运行[Φful(tj)<BLc(tj),j=m+1~n]时,Pful(tj)按式(B.6)计算。

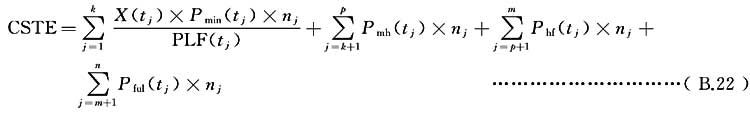

b) 机组名义制冷量大于等于7kW,且进行最小制冷能力试验,CSTE按式(B.22)计算。

式中:

Pmin(tj)——机组以最小制冷能力运行,室外温度tj时的制冷消耗功率,单位为瓦(W),用式(B.25)计算;

Pmh(tj)——机组以最小制冷能力与中间制冷能力之间的能力连续可变运行,室外温度tj时的制冷消耗功率,单位为瓦(W),用式(B.26)计算。

1) 机组在最小制冷能力以下断续运行[BLc(tj)≤Φmin(tj)j=1~k]时:

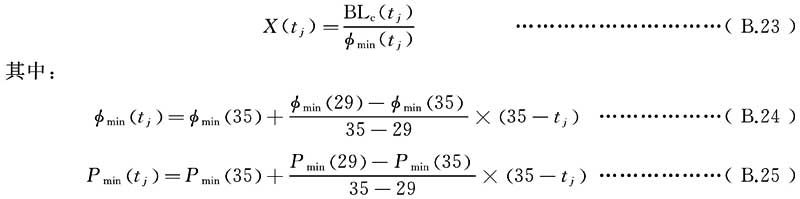

机组以最小能力断续运行,X(tj)按式(B.23)计算,PLF(tj)按式(B.8)计算。

式中:

BLc(tj)——按式(B.1)计算。

Φmin(35)——机组按B.3.3.3方法试验时的实测最小制冷量,单位为瓦(W);按表B.2的规定;

Φmin(29)——机组按B.3.3.8方法试验时的实测低温最小制冷量,单位为瓦(W);或按表B.2的规定计算;

Pmin(35)——机组按B.3.3.3方法试验时的实测最小制冷消耗功率,单位为瓦(W);按表B.2的规定;

Pmin(29)——机组按B.3.3.8方法试验时的实测低温最小制冷消耗功率,单位为瓦(W);或按表B.2的规定计算。

2)机组以最小制冷能力与中间制冷能力之间的能力连续运行[Φmin(tj)<BLc(tj)≤Φhaf(tj),j=k+1~p]时,Pmh(tj)按式(B.26)计算。

式中:

BLc(tj)——按式(B.1)计算;

EERmh(tj)——机组以最小制冷能力和中间制冷能力之间的能力连续可变运行,室外温度tj时的制冷性能系数,单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.27)计算;

EERhaf(tc)——机组以中间制冷能力运行,室外温度tc时的制冷性能系数,单位为瓦每瓦(W/W),用式(B.17)计算,其中:Φhaf(tc)按式(B.20)计算,Phaf(tc)按式(B.21)计算;

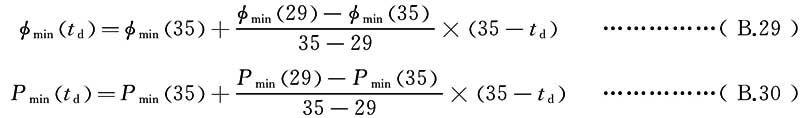

EERmin(td)——机组以最小制冷能力运行,室外温度td时的制冷性能系数,单位为瓦每瓦(W/W),用式(B.17)计算,其中:Φmin(td)按式(B.29)计算,Pmin(td)按式(B.30)计算。

制冷计算时所需温度点tc、td的计算:

式中:

ta——建筑物的制冷0负荷对应的室外温度,即ta=21℃。

tb——建筑物的制冷负荷与机组的名义制冷量达到均衡时的温度,即tb=35℃;

tc——建筑物的制冷负荷与机组中间制冷量达到均衡时的室外温度;

td——建筑物的制冷负荷与机组最小制冷量达到均衡时的室外温度;

Φmin(td)——机组以最小制冷能力运行,室外温度td时的制冷量,单位为瓦(W);

Pmin(td)——机组以最小制冷能力运行,室外温度td时的制冷消耗功率,单位为瓦(W)。

3)机组在中间能力和名义能力之间连续运行[Φhaf(tj)<BLc(tj)≤Φful(tj),j=p+1~m]时,Phf(tj)按式(B.14)计算。

4) 机组在名义能力以上连续运行[Φful(tj)<BLc(tj),j=m+1~n]时,Pful(tj)按式(B.6)计算。

B.4.7 制热季节能效比(HSPF)、制热季节耗电量(HSTE)、制热季节总负荷(HSTL)的计算。

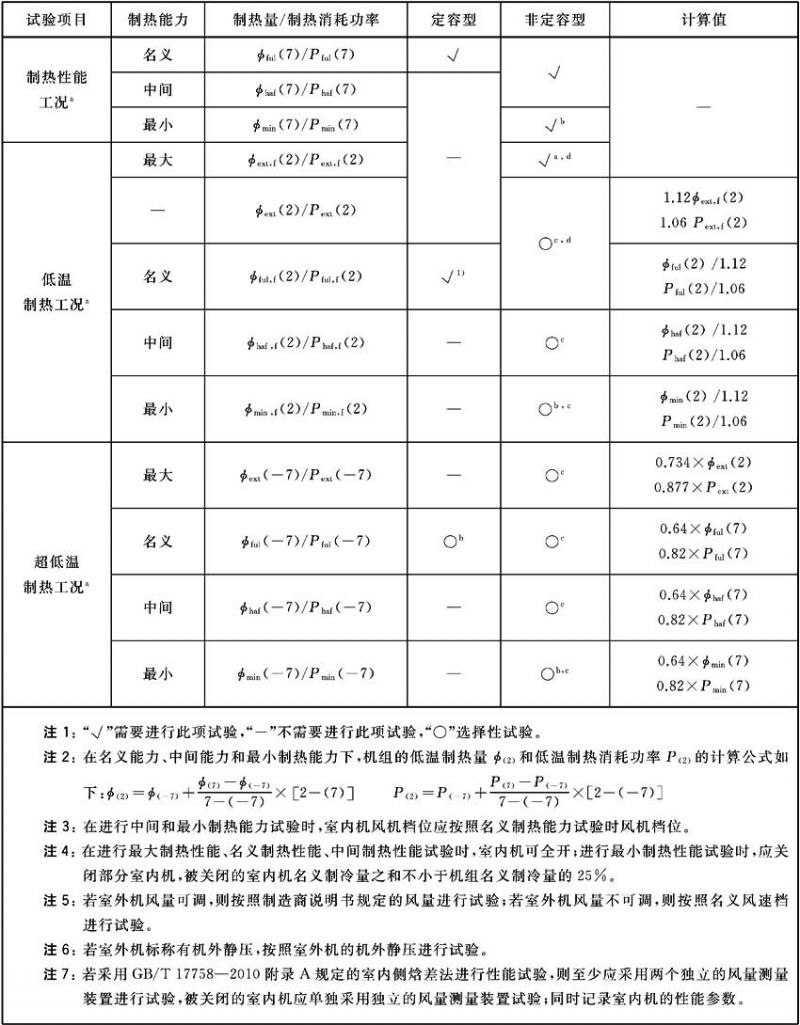

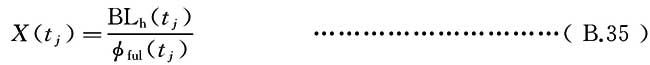

B.4.7.1 制热季节能效比(HSPF)、制热季节耗电量(HSTE)、制热季节总负荷(HSTL)的计算所需的参数见表B.3。

表B.3 各工况条件的性能参数

B.4.7.2 不同室外温度时的建筑物的制热负荷按式(B.31)计算:

式中:

BLh(tj)——室外温度tj时建筑物的制热负荷,单位为瓦(W);

HCR——建筑物在室外温度35℃时的制冷负荷与室外温度0℃的制热负荷之比,按B.4.3规定;

Φrating(35)——机组名义制冷量的明示值,单位为瓦(W)。

tj——各制热季节温度区间对应的室外温度,按B.4.2规定。

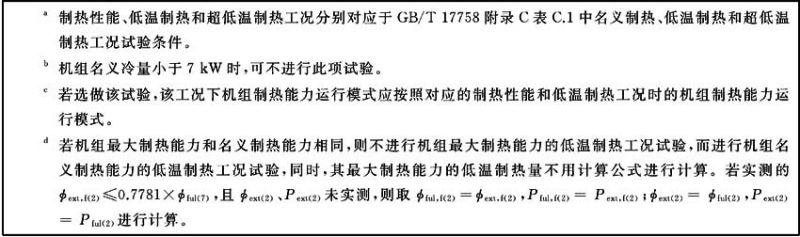

B.4.7.3 制热季节能效比(HSPF)按式(B.32)计算:

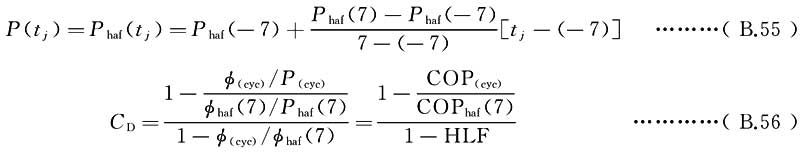

B.4.7.4 定容型热泵机组

B.4.7.4.1 计算时所用的性能参数见表B.3,制热季节需要制热的各温度发生时间按B.4.2的规定,建筑物的制热负荷、机组的制热量及制热消耗功率的关系见图B.3:

B.4.7.4.2 制热季节总负荷(HSTL)按式(B.33)计算。

式中:

BLh(tj)——室外温度tj时建筑物的制热负荷,单位为瓦(W);按式(B.31)计算;

nj——制热季节需要制热的各温度发生时间,单位为小时(h);按B.4.2规定。

B.4.7.4.3 制热季节耗电量(HSTE)按(B.34)计算:

式中:

X(tj)——室外温度tj时,建筑物的制热负荷与机组的制热量之比;

PLF(tj)——室外温度tj时,机组的部分负荷率,

P(tj)——室外温度tj时,机组以名义制热能力运行所消耗的功率,单位为瓦(W);

PRH(tj)——机组制热量不足,室外温度tj时机组电热装置的消耗电量(Wh),当Φ(tj)≥BLh(tj)时,PRH(tj)=0。

图B.3 建筑物的制热负荷、机组的制热量及制热消耗功率的关系(定容型)

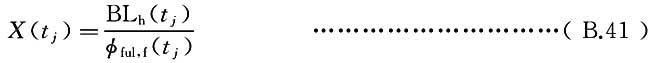

a) 在无霜温度区域制热运行(tj≥5.5℃或tj≤—7℃)时,式(B.34)中相关参数的确定如下:

X(tj)按式(B.35)计算,当Φful(tj)≤BLh(tj)时,X(tj)=1。

式中:

BLh(tj)——按式(B.31)计算;

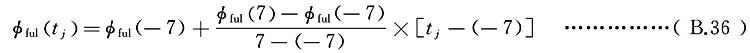

Φful(tj)——机组在非结霜温度区域以名义制热能力运行,室外温度tj时机组的制热量,单位为瓦(W),按式(B.36)计算。

式中:

Φful(7)——机组按B.3.3.4方法试验时的实测制热量,单位为瓦(W);按表B.3的规定;

Φful(—7)——按表B.3的规定计算,单位为瓦(W)。

P(tj)按式(B.37)计算:

式中:

Pful(7)——机组按B.3.3.4方法试验时的实测制热消耗功率,单位为瓦(W);按表B.3的规定;

Pful(—7)——按表B.3的规定计算,单位为瓦(W)。

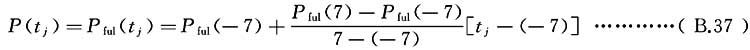

PLF(tj)按式(B.38)计算:

式中:

CD——效率降低系数,可取CD=0.25或通过机组进行断续试验并按式(B.39)计算;

Φ(cyc)——机组按B.3.3.11方法试验时的实测制热量,单位为瓦(W);

P(cyc)——机组按B.3.3.11方法试验时的实测制热消耗功率,单位为瓦(W);

COP(cyc)——机组按B.3.3.11方法试验时的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W);

COPful(7)——机组按B.3.3.4方法试验时的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W);

HLF——机组的Φ(cyc)与Φful(7)的比值(制热负荷系数)。

PRH(tj)按式(B.40)计算:

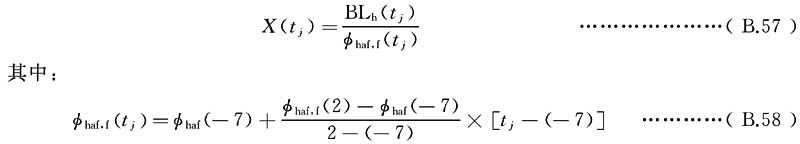

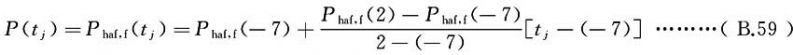

b) 制热运行发生除霜的情况(—7℃<tj<5.5℃)时,式(B.34)中相关参数确定如下:

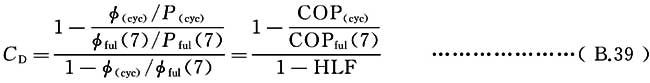

X(tj)按式(B.41)计算,当Φful,f(tj)≤BLh(tj)时,X(tj)=1。

式中:

BLh(tj)——按式(B.31)计算;

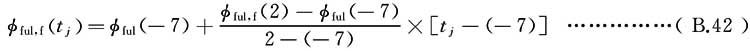

Φful,f(tj)——机组在结霜温度区域内以名义制热能力连续运行,室外温度tj时机组的制热量,单位为瓦(W),按式(B.42)计算。

式中:

Φful,f(2)——机组按B.3.3.7方法试验时的实测制热量,单位为瓦(W);按表B.3的规定;

Φful(—7)——按表B.3的规定计算,单位为瓦(W)。

P(tj)按式(B.43)计算:

式中:

Pful,f(2)——机组按B.3.3.7方法试验时的实测低温制热消耗功率,单位为瓦(W);按表B.3的规定;

Pful(—7)——按表B.3的规定计算,单位为瓦(W)。

PLF(tj)按式(B.38)计算。

PRH(tj)按式(B.44)计算:

B.4.7.5 非定容型机组

B.4.7.5.1 计算时所用的性能参数见表B.3,制热季节需要制热的各温度发生时间按B.4.2的规定,建筑物的制热负荷、机组的制热量及制热性能系数的关系见图B.4:

B.4.7.5.2 制热季节总负荷(HSTL)按式(B.33)计算。

B.4.7.5.3 制热季节耗电量(HSTE)按式(B.34)计算。

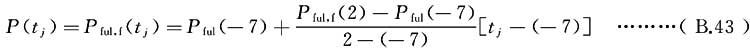

制热计算时所需温度点ta、tg、td、te、tr、tf、tq、th、tb的计算:

其中tb=13℃,只有进行最小制热能力试验才计算tr:

图B.4 建筑热负荷、机组的制热量及制热性能系数的关系(非定容型)

式中:

Φmin(td)——机组以最小制热能力运行,室外温度td时的制热量,单位为瓦(W);

Pmin(td)——机组以最小制热能力运行,室外温度td时的制热消耗功率,单位为瓦(W);

tb——建筑物的制热0负荷对应的室外温度,即ta=13℃;

ta——建筑物的制热负荷和机组的名义制热量(非结霜温度区域)达到均衡时的室外温度,按式(B.46)计算;

td——建筑物的制热负荷和机组的中间制热量(非结霜温度区域)达到均衡时的室外温度,按式(B.45)计算;

te——建筑物的制热负荷和机组的中间制热量(结霜温度区域)达到均衡时的室外温度,按式(B.47)计算;

tg——建筑物的制热负荷和机组的名义制热量(结霜温度区域)达到均衡时的室外温度,按式(B.48)计算;

tf——建筑物的制热负荷和机组的最大制热量(结霜温度区域)达到均衡时的室外温度,按式(B.49)计算;

tr——建筑物的制热负荷和机组的最小制热量(结霜温度区域)达到均衡时的室外温度,按式(B.50)计算;

tq——建筑物的制热负荷和机组的最小制热量(非结霜温度区域)达到均衡时的室外温度,按式(B.51)计算;

th——建筑物的制热负荷和机组的最大制热量(非结霜温度区域)达到均衡时的室外温度,按式(B.52)计算。

B.4.7.5.3.1 机组名义制冷量小于7kW,且未进行最小制热试验时,HSTE按式(B.34)计算。

a) 机组在中间能力点以下断续运行时:

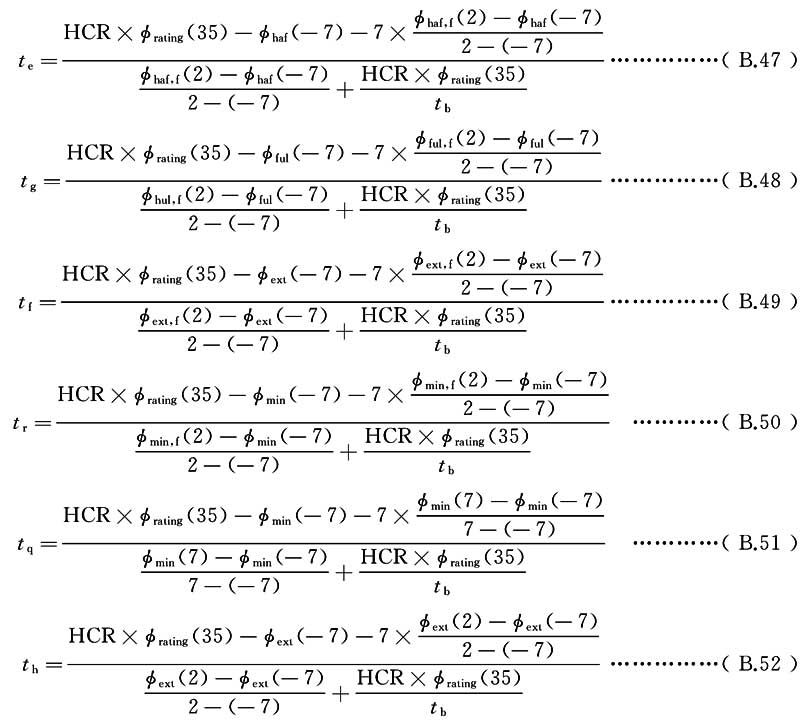

1) 在无霜温度区域制热运行[tj≤—7℃,tj≥5.5℃,BLh(tj)≤Φhaf(tj)]时,PLF(tj)按式(B.38)计算,X(tj)按式(B.53)计算:

式中:

BLh(tj)——按式(B.31)计算;

Φhaf(tj)——制热温度tj时,无结霜温度区域机组以中间制热能力运行时的制热量,单位为瓦(W)。

P(tj)按式(B.55)计算:

式中:

CD——效率降低系数,可取CD=0.25或通过机组进行断续试验并按式(B.56)计算;

Φ(cyc)——机组按B.3.3.11方法试验时的实测制热量,单位为瓦(W);

P(cyc)——机组按B.3.3.11方法试验时的实测制热消耗功率,单位为瓦(W);

COP(cyc)——机组按B.3.3.11方法试验时的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W);

COPhaf(7)——机组按B.3.3.5方法试验时的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W);

HLF——机组的Φ(cyc)与Φhaf(7)的比值(制热负荷系数)。

2) 结霜温度区域运行[—7℃<tj<5.5℃,BLh(tj)≤Φhaf,f(tj)]时,PLF(tj)按式(B.38)计算,X(tj)按式(B.57)计算:

式中:

BLh(tj)——按式(B.31)计算;

Φhaf,f(tj)——机组在结霜温度区域内以中间制热能力连续运行,室外温度tj时机组的制热量,单位为瓦(W)。

P(tj)按式(B.59)计算:

若CD值通过机组的断续试验进行实测,则应按式(B.56)计算。

b) 机组在中间制热能力和名义制热能力之间连续运行时,X(tj)=PLF(tj)=1。

1) 无霜温度区域运行情况(tj≤—7℃,tj≥5.5℃,Φhaf(tj)<BLh(tj)≤Φful(tj))时;

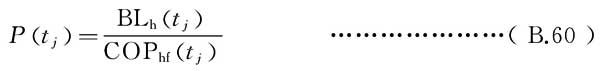

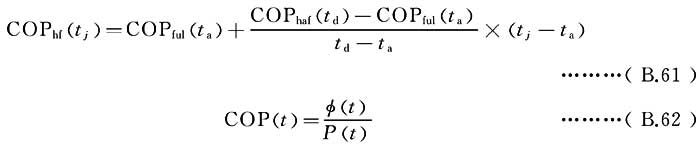

P(tj)按式(B.60)计算:

式中:

BLh(tj)——按式(B.31)计算;

COPhf(tj)——机组在非结霜温度区域内以中间制热能力和名义制热能力之间的能力连续运行,室外温度tj时机组的制热性能系数,按式(B.61)计算。

式中:

t——代表室外温度ta、td、tq、tg、te、tf;

Φ(t)——分别代表室外温度ta、td、tq、tg、te、tf时,机组在非结霜温度区域内以名义制热能力运行时的制热量Φful(ta)、以中间制热能力运行的制热量Φhaf(td);机组在结霜温度区域以名义制热能力运行的制热量Φful,f(tg)、以中间制热能力运行的制热量Φhaf,f(te)、以低温制热能力运行的制热量Φext,f(tf);

P(t)——分别代表室外温度ta、td、tq、tg、te、tf时,机组在非结霜温度区域以名义制热能力运行的制热消耗功率Pful(ta)、以中间制热能力运行的制热消耗功率Phaf(td);机组在结霜温度区域以名义制热能力运行的制热消耗功率Pful,f(tg)、以中间制热能力运行的制热消耗功率Phaf,f(te)、以低温制热能力运行的制热消耗功率Pext,f(tf);

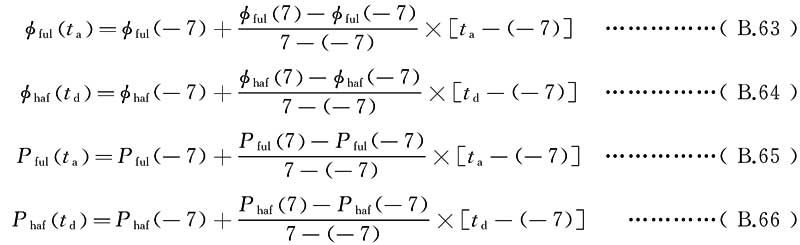

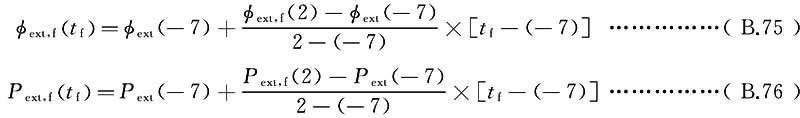

COPfull(ta)——机组在非结霜温度区域内以名义制热能力运行,室外温度ta时机组的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.62)计算,其中:Φful(ta)按式(B.63)计算、Pful(ta)按式(B.65)计算;

COPhaf(td)——机组在非结霜温度区域以中间制热能力运行,室外温度td时机组的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.62)计算,其中:Φhaf(td)按式(B.64)计算、Phaf(td)按式(B.66)计算。

2) 制热运行发生结霜的情况(—7℃<tj<5.5℃,Φhaf,f(tj)<BLh(tj)≤Φful,f(tj))

P(tj)按式(B.67)计算:

式中:

BLh(tj)——按式(B.31)计算;

COPhf,f(tj)——机组在结霜温度区域内以中间制热能力和名义制热能力之间的能力连续运行,室外温度tj时机组的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.68)计算

式中:

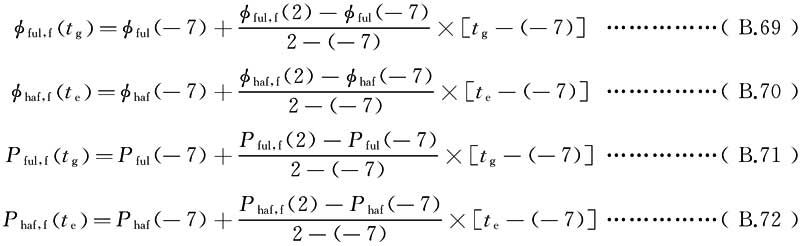

COPful,f(tg)——机组在结霜温度区域内以名义制热能力运行,室外温度tg时机组的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.62)计算,其中:Φful,f(tg)按式(B.69)计算、Pful,f(tg)按式(B.71)计算。

COPhaf,f(te)——机组在结霜温度区域内以中间制热能力运行,室外温度te时机组的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.62)计算,其中:Φhaf,f(te)按式(B.70)计算、Phaf,f(te)按式(B.72)计算。

c) 机组在名义制热能力和低温制热能力之间连续运行时,X(tj)=PLF(tj)=1。

1) 制热运行未发生在无结霜温度区域;

2) 制热运行发生结霜[—7℃<tj<5.5℃,Φful,f(tj)<BLh(tj)≤Φext(tj)]时,P(tj)按式(B.73)计算:

式中:

BLh(tj)——按式(B.31)计算;

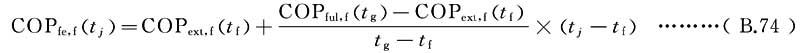

COPfe,f(tj)——机组在结霜温度区域内以名义制热能力和低温制热能力之间的能力连续运行,室外温度tj时机组的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.74)计算。

式中:

COPext,f——机组在结霜温度区域内以名义制热能力运行,室外温度tf时机组的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.62)计算,其中:Φext,f(tf)按式(B.75)计算、Pext,f(tf)按式(B.76)计算。

d) 机组在低温制热能力以上连续运行时,X(tj)=PLF(tj)=1。

1) 制热运行未发生在无结霜温度区域;

2) 制热运行发生结霜[—7℃<tj<5.5℃,BLh(tj)>Φext,f(tj)]时,

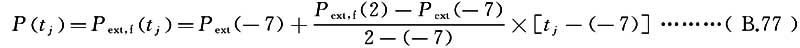

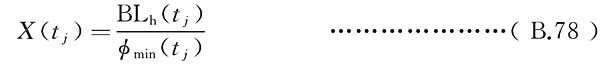

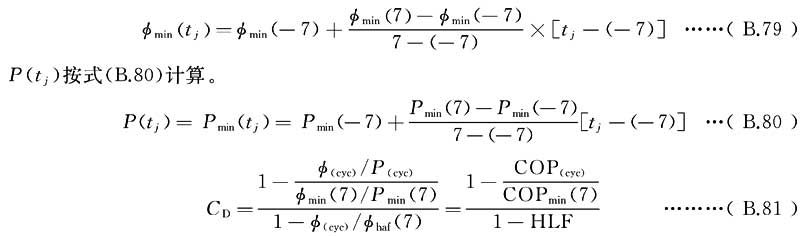

P(tj)按式(B.77)计算:

B.4.7.5.3.2 机组名义制冷量大于等于7kW,或进行了最小制热试验时,HSTE按式(B.34)计算,式中相关参数确定如下:

a) 机组在最小制热能力以下断续运行

1) 无结霜温度区域制热运行[tj≤—7℃,tj≥5.5℃,BLh(tj)≤Φmin(tj)]时:

PLF(tj)按式(B.38)计算,X(tj)按式(B.78)计算。

式中:

BLh(tj)——按式(B.31)计算;

Φmin(tj)——机组在无结霜温度区域内以最小制热能力运行,室外温度tj时机组的热量,单位为瓦(W),按式(B.79)计算。

式中:

CD——效率降低系数,可取CD=0.25或通过机组进行断续试验并按式(B.81)计算;

Φ(cyc)——机组按B.3.3.11方法试验时的实测制热量,单位为瓦(W);

P(cyc)——机组按B.3.3.11方法试验时的实测制热消耗功率,单位为瓦(W);

COP(cyc)——机组按B.3.3.11方法试验时的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W);

COPmin(7)——机组按B.3.3.6方法试验时的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W);

HLF——机组的Φ(cyc)与Φmin(7)的比值(制热负荷系数)。

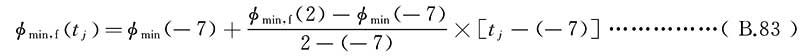

2) 制热运行发生结霜的情况[—7℃<tj<5.5℃,BLh(tj)≤Φmin,f(tj)]时:

PLF(tj)按式(B.38)计算,X(tj)按式(B.82)计算。

式中:

BLh(tj)——按式(B.31)计算;

Φmin,f(tj)——机组在结霜温度区域内以最小制热能力运行,室外温度tj时机组的制热量,单位为瓦(W),按式(B.83)计算。

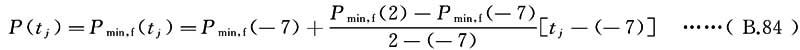

P(tj)按式(B.84)计算。

若CD值通过机组的断续试验进行实测,则按式(B.81)计算。

b) 机组在最小制热能力和中间制热能力之间连续运行时,X(tj)=PLF(tj)=1

1) 在无霜温度区域运行情况[tj≤—7℃,tj≥5.5℃,Φmin(tj)<BLh(tj)≤Φhaf(tj)]下:

P(tj)按式(B.85)计算。

BLh(tj)——按式(B.31)计算;

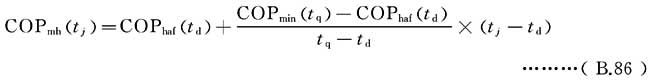

COPmh(tj)——机组在无结霜温度区域内以最小制热能力和中间制热能力之间的能力连续运行,室外温度tj时机组的制热性能系数,单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.86)计算。

式中:

tq——建筑物的制热负荷和机组的最小制热量(非结霜温度区域)达到均衡时的室外温度,按式(B.51)计算;

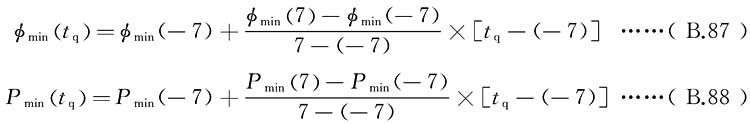

COPmin(tq)——机组在非结霜温度区域内以最小制热能力运行,室外温度tq时机组的性能系数(COP),单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.62)计算,其中:Φmin(tq)按式(B.87)计算、Pmin(tq)按式(B.88)计算。

COPhaf(td)——机组在非结霜温度区域内以中间制热能力运行,室外温度td时机组的性能系数(COP),单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.62)计算,Φhaf(td)按式(B.64)计算、Phaf(td)按式(B.66)计算。

式中:

Φmin(tq)——机组在非结霜温度区域内以最小制热能力运行,室外温度tq时机组的制热量,单位为瓦(W);

Pmin(tq)——机组在非结霜温度区域内以最小制热能力运行,室外温度tq时机组的制热消耗功率,单位为瓦(W)。

2) 制热运行发生结霜情况(—7℃<tj<5.5℃,Φmin,f(tj)<BLh(tj)≤Φhaf,f(tj))时,

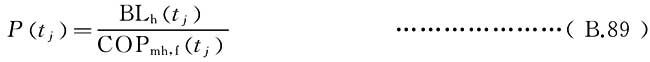

P(tj)按式(B.89)计算。

式中:

BLh(tj)——按式(B.31)计算;

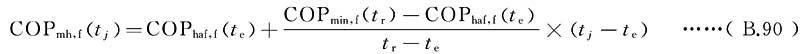

COPmh,f(tj)——机组在结霜温度区域内以最小制热能力和中间制热能力之间的能力连续运行,室外温度tj时机组的性能系数(COP),单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.90)计算。

式中:

tr——建筑物的制热负荷和机组的最小制热量(结霜温度区域)达到均衡时的室外温度,按式(B.50)计算;

COPmin,f(tr)——机组在结霜温度区域内以最小制热能力运行,室外温度tr时机组的性能系数(COP),单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.62)计算,其中,Φmin,f(tr)按式(B.91)计算、Pmin,f(tr)按式(B.92)计算;

COPhaf,f(te)——机组在结霜温度区域内以中间制热能力运行,室外温度te时机组的性能系数(COP),单位为瓦每瓦(W/W),按式(B.62)计算,其中:Φhaf,f(te)按式(B.70)计算、Phaf,f(te)按式(B.72)计算。

式中:

Φmin(tq)——机组在非结霜温度区域内以最小制热能力运行,室外温度tq时机组的制热量,单位为瓦(W);

Pmin(tq)——机组在非结霜温度区域内以最小制热能力运行,室外温度tq时机组的制热消耗功率,单位为瓦(W)。

c) 机组在中间制热能力和名义制热能力之间连续运行时,参数按B.4.7.5.3.1b)确定。

d) 机组在名义制热能力和低温制热能力之间连续运行时,参数按B.4.7.5.3.1c)确定。

e) 机组在低温制热能力以上连续运行时,参数按B.4.7.5.3.1d)确定。

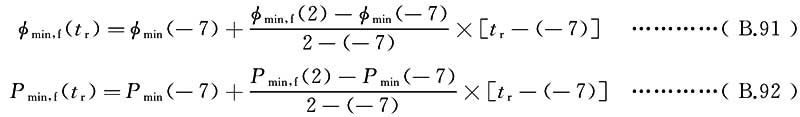

B.4.8 机组全年能源消耗效率按式(B.93)计算

B.4.9 机组全年运转时季节耗电量按式(B.94)计算:

式中:

APC——全年运转时季节耗电量,单位为瓦小时(W·h);

CSTE——制冷季节耗电量,单位为瓦小时(W·h);

HSTE——制热季节耗电量,单位为瓦小时(W·h)。

附录C 风冷多联式空调(热泵)机组制热性能试验规定

C.1 测试过程概要

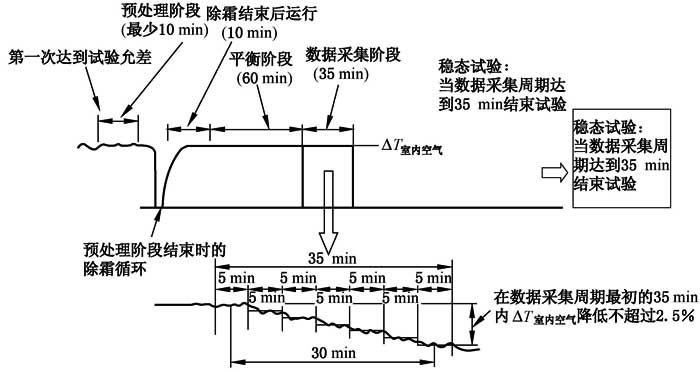

C.1.1 测试过程包括3个阶段:预处理阶段、平衡阶段和数据采集阶段。

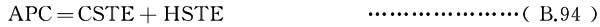

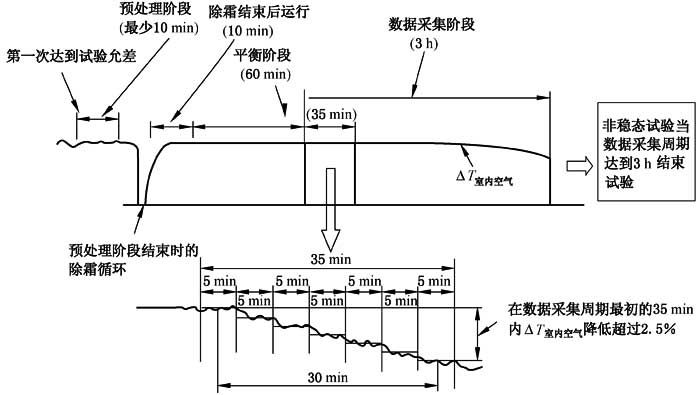

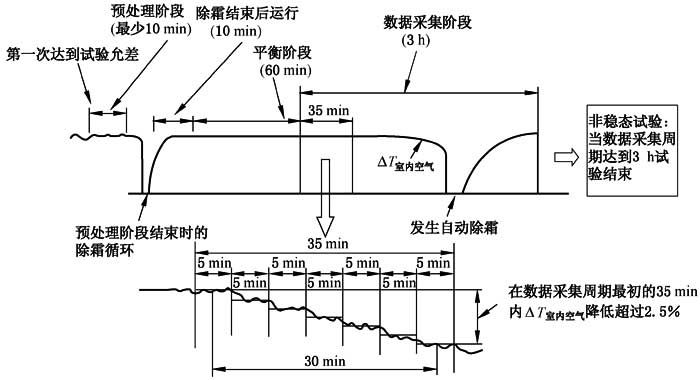

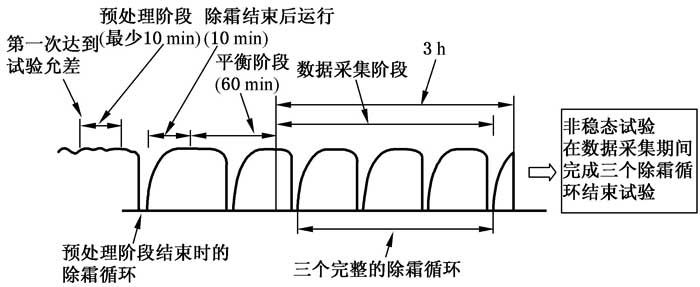

C.1.2 制热量试验流程图如图C.1所示。

图C.1 流程图

C.2 预处理阶段

C.2.1 当试验在工况条件下满足6.1.5的测试允差要求时,试验进入预处理阶段并持续运行至少10min。

C.2.2 如果在预处理阶段结束前进行了一个除霜循环,则试验需要在除霜结束后,应在满足6.1.5规定的试验工况参数的读数允差的条件下再持续制热运行超过10min。

C.2.3 低温制热试验时,可用自动除霜或手动除霜方式以结束预处理阶段。

C.3 平衡阶段

C.3.1 预处理阶段之后为平衡阶段。

C.3.2 完整的平衡阶段时间应持续1h。

C.3.3 在平衡阶段,试验应符合C.6.3所规定的要求,且还应满足表C.1规定的试验工况参数的读数允差。

C.4 数据采集阶段

C.4.1 平衡阶段结束后立即进入数据采集阶段。

C.4.2 按GB/T 17758-2010附录A的要求采集所需的数据,并计算制热能力。

C.4.3 应采用一个积分式的电功率计或试验系统测量热泵机组的耗电量。在除霜过程中和除霜结束后的10min内,该功率计表和试验系统数据采集间隔应该小于10s。

C.4.4 除C.4.3和C.4.5的规定外,试验数据采集间隔应该小于30s。

C.4.5 在除霜过程中及除霜结束后的10min内,用于计算积分制热量的数据采集间隔应该小于10s。采用室内空气焓值法时,这些数据包括室内侧干球温度的变化;采用量热计法时,这些数据包括确定室内侧制热量的所有测量值。

C.4.6 如果采用室内空气焓差法测量制热性能,机组除霜时,若室内机风机自动关停,应同时应切断由试验室的工况机到室内侧热交换器的气流,机组的制热量的积分计算应停止。如果采用量热计法,风扇停止期间制热量的积分计算应继续进行。

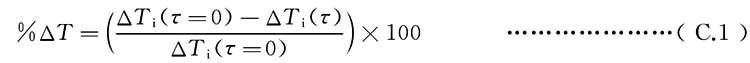

C.4.7 应在数据采集阶段的前35min内测量计算机组室内侧进、出风干球的平均温差变化率△Ti(τ)。数据采集期间每5min取值一次,其中第一个5min的进、出风干球温度偏差(△Ti(τ=0))应记录保存以计算温差变化率。温差变化率根据式(C.1)计算:

式中:

%△T——机组室内侧进、出风干球温度变化百分率;

△Ti(τ=0)——第1个5min时间段的室内侧进、出风干球温度偏差,单位为摄氏度(℃);

△Ti(τ)——第(τ+1)个5min时间段的室内侧进、出风干球温度偏差,单位为摄氏度(℃)。

C.5 稳态和非稳态试验的判定

C.5.1 试验情形1:以一个除霜循环结束预处理阶段(自动除霜或者手动触发除霜)

C.5.1.1 若在平衡阶段中,机组进行了除霜,则此次制热性能试验应确认为一个非稳态试验;反之,若机组在平衡阶段没有除霜,则在数据采集阶段前35min内,对%△T值或机组是否除霜进行判断,若期间%△T超过了2.5%或机组进入除霜循环,则此次制热量试验应确认为一个非稳态试验(见C.6)。

C.5.1.2 在数据采集阶段的前35min,如果C.5.1.1提到的情形没有出现,同时试验符合6.1.5规定的试验工况参数的读数允差,则此次制热性能试验确认为一个稳态试验。稳态测试的数据采集周期为35min。

C.5.2 试验情形2:未能以一个除霜循环结束预处理阶段

C.5.2.1 在平衡阶段或在数据采集阶段的前35min,如果机组开始除霜,机组制热量试验应该重新进行,试验按C.5.2.3规定执行。

C.5.2.2 在数据采集阶段的前35min内,如果%△T超过2.5%,机组制热量试验应重新开始。在重新试验前,应完成一个除霜循环。该除霜过程可以手动触发,也可以等至机组自动触发。

C.5.2.3 若符合C.5.2.1或者C.5.2.2的要求时,机组应在除霜结束后运行10min,之后重新开始一个持续1h的平衡阶段。本阶段试验应尝试满足C.3、C.4和C.5.1的试验要求。

C.5.2.4 如果在试验平衡阶段和数据采集的前35min,没有出现C.5.2.1或C.5.2.2所描述的情形,同时试验满足6.1.5条规定的试验工况参数的读数允差,则该次制热性能试验确认为一个稳态试验。稳态试验的数据采集周期为35min。

C.6 非稳态试验的要求

C.6.1 根据C.5.1.1,确定机组制热性能试验为非稳态过程时,按C.6.2~C.6.6的规定执行。

C.6.2 非稳态试验时机组室外机的空气流动应保持不受干扰。如果室外侧采用了室外侧焓差测试装置,则室外侧焓差测试装置应断开连接,非稳态制热量试验从C.2所规定预处理阶段重新开始。

C.6.3 名义制冷量小于等于19kW机组的有效非稳态过程制热性能试验,在试验的平衡阶段和数据采集阶段,都应满足表C.1规定的试验工况参数的读数允差。名义制冷量大于19kW机组的有效非稳态过程制热性能试验,在试验的平衡阶段和数据采集阶段,都应满足表C.2规定的试验工况参数的读数允差。

C.6.4 如果采用室内空气焓差法,数据采集阶段应该延长至3h(或热泵机组完成3个除霜循环,取其短者)。如果在3h内,机组进行了一个除霜循环,必须等循环完成后方可结束数据采集。一个完整的循环应该包括一个制热过程和一个除霜过程(从一个除霜结束到另一个除霜结束)。

C.6.5 如果采用量热计法,数据采集阶段应该延长至6h(或者热泵完成6个循环,取其短者)。如果在6h中,机组进行了一个除霜循环,必须等循环完成后方可结束数据采集。一个完整的循环应该包括一个制热过程和一个除霜过程(从一个除霜结束到另一个除霜结束)。

注:连续的循环应该是可重复的,有相同的结霜和除霜间隔,以利于计算积分式的制热量和耗功。

C.6.6 根据C.6.2,制热能力测试中室外空气焓差测试仪器需要从机组上移除。如果测试中需要移除,该移除仪器的时间不能计入平衡阶段或数据采集阶段。

表C.1 名义制冷量小于或等于19kW机组非稳态测试过程的测试允差

表C.2 名义制冷量大于19kW机组非稳态测试过程的测试允差

C.7 制热量试验结果

C.7.1 稳态制热量计算

C.7.1.1 用数据采集阶段35min所记录的制热量的平均值作为平均制热量。

C.7.1.2 用数据采集阶段35min所记录的输入功率的平均值或35min所记录的积分的输入功率作为平均输入功率。

C.7.2 非稳态制热量计算

C.7.2.1 对于在数据采集期间,如果包含一个或多个完整循环,机组平均制热量应由采集阶段所包含的所有完整除霜循环的积分制热量和数据采集阶段所包含的所有完整除霜循环包含的时间来确定,平均输入电功率应由采集阶段所包含的所有完整除霜循环的积分输入功率和与测试计算机组平均制热量相同的时间来确定。

注:一个完整的循环包含一个热泵制热过程和从除霜终止到下一次除霜终止的除霜过程。

C.7.2.2 对于在数据采集期间,没有发生完整循环的机组,应按照以下要求确定制热量和输入功率。平均制热量应由积分制热量和数据采集阶段的发生时间(室内空气焓值法3h;量热计法6h)来确定。平均输入电功率应由积分输入功率和与测试计算机组平均制热量相同的时间来确定。

C.8 除霜期间制热性能试验过程示例图

C.8.1 所有示例都含有一个用除霜循环来结束预处理阶段的情况。非稳态试验的数据采集周期需持续3h或3个完整循环(如果采用量热计测试方法,数据采集阶段应持续6h或6个循环)。

C.8.2 除霜期间制热性能试验过程示例图见图C.2~图C.7。

图C.2 稳态制热性能试验

图C.3 无除霜循环的非稳态制热性能试验

图C.4 在数据采集期间有一个除霜循环的非稳态制热性能试验

图C.5 在数据采集期间有一个完整除霜循环的非稳态制热性能试验

图C.6 在数据采集期间有两个完整除霜循环的非稳态制热性能试验

图C.7 在数据采集期间完成三个完整除霜循环的非稳态制热性能试验

附录D 多联式空调(热泵)机组待机功率的试验

D.1 概述

针对有待机模式的机组,本附录提供测试待机状态下消耗功率的方法。

D.2 试验环境及设备要求

D.2.1 试验期间,试验室环境温度应保持在(23±5)℃。

D.2.2 功率测量仪表的测量应能精确到0.1W以下。

D.2.3 试验组合为性能试验时的室内外机组合,连接方式按6.4.3执行,可分别测试室内外机待机功率。

D.3 试验方法

机组连接电源开机运行至少10min后关机使机组进入待机模式,在关机至少30min后进行待机功率的测试,测试时间为1h,数据采集的平均间隔应为每10s或更短,读取测量周期内的平均功率值,单位为瓦(W),试验结果保留1位小数。

注:功率值可通过测量耗电量并除以测量时间获得。

附录E 热回收型多联式空调(热泵)机组热回收能力的试验

E.1 概述

制造商可通过本附录规定的方法确定热回收型机组的热回收能力和热回收效率。

E.2 试验

E.2.1 一般条件

E.2.1.1 所有模块型热回收系统的热回收能力和热回收效率(HRE)应当根据本附录确定,并按式(E.1)计算。

HRE=(制热量+制冷量)/系统的总输入功率 …………………(E.1)

E.2.1.2 如果设备不能通过正常控制装置维持在稳态工况运行,则厂家应当修改或对其控制装置进行控制,使设备达到稳态工况。

E.2.1.3 被试机组如果包含变频压缩机的,应由合格技术人员进行安装。设备安装或进行试验准备时,厂家或厂家的指定代理人应在现场。

E.2.1.4 运行该试验时,所有的室内机组都应当正常运行。进行(制冷和制热)同时运行试验时,一半室内机组应当以制冷模式运行,而另一半室内机组应当以制热模式运行;根据室内机组的制冷能力,以制冷模式和制热模式运行的室内机组的台数之比不得超过45%:55%。

E.2.1.5 运行该试验时,压缩机转速(频率)应与附录B中名义中间制热试验时的压缩机转速(频率)保持一致。

E.2.1.6 进行该试验时,室内机风速档按照名义风速档进行测试。

E.2.2 试验工况

E.2.2.1 热回收试验工况见表E.1的规定。

表E.1 热回收试验工况 单位为摄氏度

E.2.2.2 试验工况的读数允差应符合表6的规定。

E.3 试验方法

E.3.1 试验采用三室空气焓差试验法。

E.3.2 制冷的室内机组、制热的室内机组及室外机组应分别安装在不同的试验房间内。

E.3.3 试验装置应当符合GB/T 17758的规定(室内空气焓差试验要求)。

附录F 多联式空调(热泵)机组长配管性能修正参数试验方法

F.1 概述

F.1.1 制造商可依据本附录对采用不同长配管的机组的性能进行计算模拟,制造商公布的机组长配管的性能修正系数可依据本附录得到。

F.1.2 制造商公布的长配管性能修正系数可按图F.1的方式或其他制造商确定的方式进行明示,横坐标为主配管等效管长。

图F.1 配管长度对性能参数的修正系数示意图

F.2 安装要求

F.2.1 分支管后面(分支管和室内机之间)长度5m,各室内机等长。

F.2.2 主配管等效管长是主配管单程几何长度与管道阻力部件的等效长度之和,为“目标等效要求长度—5m”。

注:主配管是指室外机到连接室内机的第一个分歧管之间的液体管和气体管。

F.2.3 配管管径按企业安装说明书要求选择。

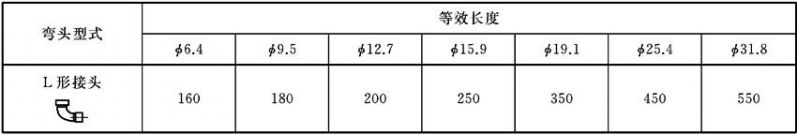

F.2.4 配管放置推荐使用正方形或长方形绕,弯头采用L型弯头,弯头的等效长度见表F.1。

表F.1 弯头等效长度 单位为毫米

F.2.5 主配管总长中,宜按室内外房间各1/2的长度放置。室内外机的高低差不作规定。

F.2.6 室内机的容量配比与标准试验时相同。

F.3 试验方法

F.3.1 试验工况按4.3.3的规定。

F.3.2 按6.4.3和6.4.4规定的方法进行试验。

F.3.3 长配管试验时的压缩机的运行状态和频率、风机的转速与标准配管试验时相同。

F.4 判定要求

F.4.1 在制冷名义工况下,长配管实测的制冷量应大于或等于产品明示值与制造商明示的产品衰减率乘积的92%。

F.4.2 制热名义工况下,长配管的衰减率评价不作规定。

附录G 多联式空调(热泵)机组室内机名义制冷量标定试验方法

G.1 概述

制造商、用户及第三方检测机构可依据本附录提供的两种试验方法中的一种对机组配置的室内机的名义制冷量进行测试和标定。

G.2 试验一般要求

G.2.1 试验的仪器仪表应符合6.2的规定,试验工况参数的读数允差应符合表5的规定。

G.2.2 按铭牌上的额定电压和额定频率进行试验。

G.2.3 风冷式机组应在制造厂规定的室外风量下进行试验。试验时,应连接所有辅助元件(包括进风百叶窗和工厂制造的管路及附件),并且符合制造厂安装要求。

G.2.4 机组应按各试验的具体要求进行连接,连接管的直径、安装、绝缘保护、抽空、充注制冷剂等应与制造厂要求相符。机组室内、外的连接管管长、分歧长度,室内、外机落差应按照各试验的具体要求。

G.3 试验方法一

G.3.1 试验工况为名义工况。

G.3.2 试验机组要求应满足6.3.4的规定。

G.3.3 试验方法按6.4.3和6.4.4执行,但应给每台室内机配置独立风室,并测出每台室内机各自的制冷量。

G.4 试验方法二

G.4.1 在表1规定的空气侧的名义工况,名义风量以及制造商设计规定的制冷剂侧蒸发温度,制冷剂质量流量和制冷剂入口温度压力条件下,按下述方法进行试验和计算名义制冷量。

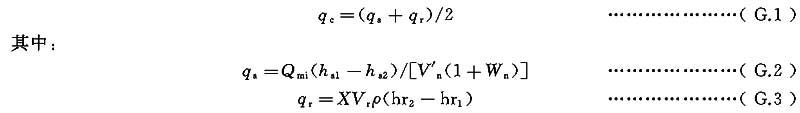

G.4.2 按GB/T 17758-2010附录A规定的空气焓差法及制冷剂流量计法分别进行测试,待工况稳定后记录相关参数,并分别计算空气侧和制冷剂侧的换热量,两者相差不应超过±6%;并按式(G.1)计算室内机制冷量。

式中:

qc——室内机的制冷量,单位为千瓦(kW);

qa——室内机空气侧实测换热量,单位为千瓦(kW);

qr——室内机制冷剂侧实测换热量,单位为千瓦(kW);

Qmi——室内空气流量测量值,单位为立方米每秒(m³/s);

ha1——进入室内侧空气的焓(对于1kg干空气组成的湿空气),单位为焦耳每千克(J/kg);

ha2——离开室内侧空气的焓(对于1kg干空气组成的湿空气),单位为焦耳每千克(J/kg);

V′n——喷嘴处空气的比容,单位立方米每千克(m³/kg);

Wn——喷嘴处空气的含湿量(对于1kg干空气组成的湿空气),单位千克每千克(kg/kg);

X——制冷剂与制冷剂-油混合物的重量比;

Vr——制冷剂-油混合物的流量,单位米每秒(m/s);

ρ——制冷剂密度,单位千克每立方米(kg/m³);

hr2——离开室内机的制冷剂的焓,单位焦耳每千克(J/kg);

hr1——进入室内机的制冷剂的焓,单位焦耳每千克(J/kg)。