标准规范下载简介

在线阅读

中华人民共和国国家标准

绿色生态城区评价标准

Assessment standard for green eco-district

GB/T 51255-2017

主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2018年4月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第1640号

住房城乡建设部关于发布国家标准《绿色生态城区评价标准》的公告

现批准《绿色生态城区评价标准》为国家标准,编号为GB/T 51255-2017,自2018年4月1日起实施。

本规范在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2017年7月31日

前言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2014年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2013]169号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考国内外相关标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。

本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.土地利用;5.生态环境;6.绿色建筑;7.资源与碳排放:8.绿色交通;9.信息化管理;10.产业与经济;11.人文;12.技术创新。

本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国城市科学研究会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国城市科学研究会(地址:北京市海淀区三里河路9号;邮政编码:100835)。

本标准主编单位:中国城市科学研究会

本标准参编单位:中国建筑科学研究院

中国城市规划设计研究院

天津市建筑设计研究院

华东建筑集团股份有限公司

同济大学

中国城市建设研究院有限公司

北京城建设计发展集团股份有限公司

南京工业大学

浙江大学

香港大学

中新城镇化(北京)科技有限责任公司

中国中建设计集团有限公司

深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

能源基金会(美国)北京办事处

上海维固工程顾问有限公司

本标准主要起草人员:王有为 李迅 王清勤 张津奕 田炜 程大章 王磐岩 刘京 吕伟娅 葛坚 马素贞 刘少瑜 张智栋 冯蕾 薛峰 李文龙 唐子来 叶青 赵海 莫争春 陈明中 曹博

本标准主要审查人员:王静霞 吴德绳 张全 戴月 邹军 林波荣 陈立 李丛笑 赵霄龙 梁浩

1 总 则

1.0.2 本标准适用于城区的绿色生态评价。

1.0.3 绿色生态城区评价应遵循因地制宜的原则,结合城区所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等特点,对城区的土地利用、生态环境、绿色建筑、资源与碳排放、绿色交通、信息化管理、产业与经济、人文等元素进行综合评价。

1.0.4 绿色生态城区评价,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

在空间布局、基础设施、建筑、交通、生态和绿地、产业等方面,按照资源节约环境友好的要求进行规划、建设、运营的城市建设区。

2.0.2 城区湿地资源保存率 urban wetland resources conser-vation rate

城区规划建设前后对基地中纳入城市蓝线范围内,具有生态功能的天然或人工、长久或暂时性的沼泽地、泥炭地或水域地带,以及低潮时水深不超过6m的海域面积的保存比率。

2.0.3 节约型绿地 resource-saving green land

依据自然和社会资源循环与合理利用的原则进行规划设计和建设管理,具有较高的资源使用效率和较少的资源消耗的绿地。

2.0.4 绿色建材 green building material

在全生命期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响,具有“节能、减排、安全、便利和可循环”特征的建材产品。

2.0.5 绿色交通 green transportation

满足交通需求,提高交通效率,使城市交通通达有序、安全舒适、低能耗、低污染的城市交通体系。

2.0.6 绿色交通出行率 percentage of green travel

通过各种绿色交通方式出行的总量与区域交通出行总量的比值。绿色交通出行方式包括步行交通、自行车交通、公共交通(含公共汽车、轨道交通)。

.

3 基本规定

3.1 基本要求

3.1.1 绿色生态城区的评价应以城区为评价对象,并应明确规划用地范围。

3.1.2 绿色生态城区评价应分为规划设计评价、实施运管评价两个阶段。

3.1.3 绿色生态城区规划设计评价阶段应具备下列条件:

1 相关城市规划应符合绿色、生态、低碳发展要求,或城区已按绿色、生态、低碳理念编制完成绿色生态城区专项规划,并建立相应的指标体系;

2 城区内新建建筑应全面按现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中一星级及以上的标准执行;

3 制定规划设计评价后三年的实施方案。

3.1.4 绿色生态城区实施运管评价阶段应具备下列条件:

1 城区内主要道路、管线、公园绿地、水体等基础设施建成并投入使用;

2 城区内主要公共服务设施建成并投入使用;

3 城区内具备涵盖绿色生态城区主要实施运管数据的监测或评估系统;

4 比照批准的相关规划,规划方案实施完成率不低于60%。

3.1.5 申请评价方应对城区绿色生态低碳发展建设情况进行经济技术分析,并提交相应分析、测试报告和相关文件,基本内容应包括:城区规模、交通系统、能源使用与生态建设,选用的技术、设备和材料,对规划、设计、施工、运管进行管控的情况。

3.1.6 评价机构应按本标准的有关要求,对申请评价方提交的报告、文件进行审查,并应进行现场考察,确定评价等级,出具评价报告。

3.2 评价与等级划分

3.2.2 控制项的评定结果应为满足或不满足。评分项的评定结果应为根据条、款规定确定得分值或不得分。技术创新项的评定结果应为某得分值或不得分。

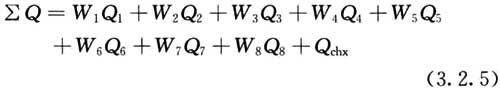

3.2.3 评价指标体系8类指标各自的评分项得分Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8,应按参评城区的评分项实际得分值除以适用于该城区的评分项总分值再乘以100分计算。

3.2.4 技术创新项的附加得分Qchx应按本标准第12章的有关规定确定。

3.2.5 绿色生态城区评价的总得分可按式(3.2.5)进行计算,其中评价指标体系8类指标评分项的权重W1~W8应按表3.2.5取值。

表3.2.5 绿色生态城区分项指标权重

3.2.6 绿色生态城区评价应按总得分确定等级。绿色生态城区评价结果应分为一星级、二星级、三星级3个等级。3个等级的绿色生态城区均应满足本标准所有控制项的要求。当绿色生态城区总得分分别达到50分、65分、80分时,绿色生态城区评价等级应分别为一星级、二星级、三星级。

.

4 土地利用

4.1 控制项

4.1.2 城区规划应注重土地功能的复合性,建设用地至少包含居住用地(R类)、公共管理与公共服务设施用地(A类)、商业服务业设施用地(B类)等三类。

4.2 评分项

Ⅰ 混合开发

4.2.1 城区内以1k㎡为单元,包含居住用地(R类)、公共管理与公共服务设施用地(A类)及商业服务业设施用地(B类)中的两类或三类混合用地单元的面积之和占城区总建设用地面积的比例,评价总分值为10分。比例达到50%,得5分;达到60%,得7分;达到70%,得10分。

4.2.2 城区采用公共交通导向的用地布局模式,在轨道交通站点及公共交通站点周边500m范围内采取混合开发的站点数量占总交通站点数量的比例,评价总分值为10分。比例达到50%,得5分;比例达到70%,得7分;比例达到90%,得10分。

4.2.3 城区合理开发利用地下空间,地下空间开发与地上建筑、停车场库、商业服务设施或人防工程等功能空间紧密结合、统一规划,评价分值为5分。

Ⅱ 规划布局

4.2.4 合理规划除工业用地以外的城区市政路网密度,评价总分值为10分。路网密度达到8km/k㎡,得5分;达到10km/k㎡,得7分;达到12km/k㎡,得10分。

4.2.5 居住区公共服务设施具有较好的便捷性,评价总分值为15分,并应按下列规则分别评分并累计:

1 幼儿园、托儿所服务半径300m范围内,所覆盖的用地面积占居住区总用地面积的比例达到50%,得3分;

2 小学服务半径500m范围内,所覆盖的用地面积占居住区总用地面积的比例达到50%,得3分;

3 中学服务半径1000m范围内,所覆盖的用地面积占居住区总用地面积的比例达到50%,得3分;

4 社区养老服务设施或社区卫生服务中心半径500m范围内,所覆盖的用地面积占居住区总用地面积的比例达到30%,得3分;

5 社区商业服务设施服务半径500m范围内,所覆盖的用地面积占居住区总用地面积的比例达到100%,得3分。

4.2.6 城区内设置公共开放空间,单个公共开放空间的面积不应小于300㎡,并具有均好性、连续性、可达性,公共开放空间500m服务范围覆盖城区的比例,评价总分值为10分。比例达到40%,得5分;达到50%,得7分;达到60%,得10分。

4.2.7 城区用地内保有一定规模、布局合理的生态用地和城市绿地,评价总分值为10分。绿地率达到36%,得5分;达到38%,得7分:达到40%,得10分。

4.2.8 城区内位于当地有利于节能的建筑朝向范围内的居住建筑面积占城区居住建筑总面积的比例,评价总分值为10分。比例达到80%,得6分;达到85%,得8分;达到90%,得10分。

4.2.9 城区规划兼顾当地地理位置、气候、地形、环境等基础条件,考虑全年主导风向,规划建设中利用山体林地、河流、湿地、绿地、街道等形成连续的开敞空间和通风廊道,且宽度不小于50m,评价分值为10分。

4.2.10 城区的风貌特色、空间形态、公共空间、建筑体量和环境品质等符合城市设计要求,评价总分值为10分,并应按下列规则分别评分并累计:

1 建立城市设计管理机制,得5分; 2 编制完成城区范围内重点街区和地段的城市设计,得5分。

.

5 生态环境

5.1 控制项

5.1.2 应制定城区大气、水、噪声、土壤等环境质量控制措施和指标。

5.1.3 应实行雨污分流排水体制,城区生活污水收集处理率达到100%。

5.1.4 垃圾无害化处理率应达到100%。

5.1.5 应无黑臭水体。

5.2 评分项

Ⅰ 自然生态

5.2.1 实施生物多样性保护,评价总分值为10分,应按下列规则分别评分并累计:

1 综合物种指数达到0.50,得1分;达到0.60,得3分;达到0.70,得5分;

2 本地木本植物指数达到0.60,得1分;达到0.70,得3分;达到0.90,得5分。

5.2.2 城区实施立体绿化,各类园林绿地养护管理良好,城区绿化覆盖率较高,评价总分值为10分,应按下列规则分别评分并累计:

1 绿化覆盖率达到37%,得3分;达到42%,得4分;达到45%,得5分;

2 园林绿地优良率85%,得3分;优良率90%,得4分;优良率95%,得5分。

5.2.3 推进节约型绿地建设,评价总分值为10分,应按下列规则分别评分并累计:

1 制定相关的鼓励政策、技术措施和实施办法,得2分;

2 节约型绿地建设率达到60%,得5分;达到70%,得6分;达到80%,得8分。

5.2.4 注重湿地保护,评价总分值为10分,应按下列规则分别评分并累计:

1 规划阶段完成基地湿地资源普查,并以完成当年为基准年,得5分;

2 城区湿地资源保存率达到80%,得1分;达到90%,得3分;达到100%,得5分。

5.2.5 实施城区海绵城市建设,推行绿色雨水基础设施,评价分值为10分,应按下列规则分别评分:

1 规划设计阶段,编制完成“城区海绵城市建设规划或海绵城市建设实施方案”,得10分。

2 运营管理阶段,提供城区海绵城市建设达到设计目标的竣工与运营报告,得6分;提供海绵城市建设运行效果监测和评估数据,且城区年雨水径流总量控制率达到《海绵城市建设技术指南》要求的下限值,得4分。

5.2.6 场地防洪设计符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805的规定,评价分值为5分。

Ⅱ 环境质量

5.2.7 城区建设用地内无土壤污染,评价总分值为5分,应按下列规则分别评分:

1 规划设计阶段,完成土壤污染环境调查评估,得3分;对存在污染土壤制定治理方案或场地无污染土壤,得5分。

2 运营管理阶段,完成土壤治理并达标,或土壤无污染,得5分。

5.2.8 区域内地表水环境质量达到批准执行的城市水环境质量标准,评价总分值为10分。城区最低水质指标达到现行国家标准《地表水环境质量标准》GB 3838规定的Ⅳ类,得5分;达到Ⅲ类及以上,得10分。

5.2.9 建立空气质量监测系统,评价总分值为10分,应按下列规则分别评分并累计:

1 年空气质量优良日达到240天,得1分;达到270天,得3分;达到300天,得5分;

2 PM2.5平均浓度达标天数达到200天,得1分;达到220天,得3分;达到280天,得5分。

5.2.10 合理控制城区的城市热岛效应强度,评价总分值为5分。城市热岛效应强度不大于3.0℃,得3分;不大于2.5℃,得5分。

5.2.11 区域环境噪声质量符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的规定,评价总分值为5分。环境噪声区达标覆盖率达到80%,得1分;达到90%,得3分;达到100%,得5分。

5.2.12 实行垃圾分类收集、密闭运输,评价总分值为10分,应按下列规则分别评分并累计:

1 建立家庭有害垃圾收集、运输、处理体系,得5分;

2 生活垃圾密闭化运输,得5分。

.

6 绿色建筑

6.1 控制项

6.1.2 应依据上位规划,制定绿色建筑专项规划,明确城区内绿色建筑的发展目标、主要任务及保障措施。

6.2 评分项

6.2.1 根据城区气候特色和地区资源现状,结合建筑不同功能,编制总体的绿色建筑技术导则与各类绿色建筑适用技术应用指南,评价分值为10分。

6.2.2 新建建筑执行高星级绿色建筑要求,提高二星级及以上绿色建筑的比例要求,评价总分值为15分,应按下列规则评分:

1 新建二星级及以上绿色建筑面积占总建筑面积的比例达到35%,得10分;

2 新建二星级及以上绿色建筑面积占总建筑面积的比例达到40%,得15分。

6.2.3 城区内既有建筑实施绿色改造,提升既有建筑的性能,评价总分值为10分,应按下列规则评分:

1 既有建筑改造项目通过绿色建筑星级认证的面积比例达到10%,得5分;

2 既有建筑改造项目通过绿色建筑星级认证的面积比例达到20%,得10分。

6.2.4 新建建筑采用工业化建造技术,推行装配式混凝土结构、钢结构或木结构建筑,装配式单体建筑的装配率达到40%以上,评价总分值为20分,应按下列规则评分:

1 装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到3%,得10分;

2 装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到5%,得15分;

3 装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到8%,得20分。

6.2.5 主管部门在项目审批各阶段建立绿色建筑项目建设的技术指南、建设导则等管理文件,评价分值为10分。

6.2.6 按照绿色施工的要求进行绿色建筑项目的建设,评价总分值为10分,应按下列规则评分:

1 城区获得绿色施工示范工程的建筑项目数量1项,得5分;

2 城区获得绿色施工示范工程的建筑项目数量2项,得10分。

6.2.7 按照绿色建筑的运营要求落实绿色建筑项目的实施运管,评价总分值为15分,应按下列规则评分:

1 取得绿色建筑运营标识的数量占竣工项目数量达到5%,得5分;

2 取得绿色建筑运营标识的数量占竣工项目数量达到10%,得10分;

3 取得绿色建筑运营标识的数量占竣工项目数量达到15%,得15分。

6.2.8 主管部门编制绿色建筑后评估管理测试办法,并对绿色建筑项目建设效果进行后评估,评价分值为10分。

.

7 资源与碳排放

7.1 控制项

7.1.1 应制定能源综合利用规划,统筹利用各种能源。

7.1.2 应在方案、规划阶段制定城市水资源综合利用规划,实施运管阶段制定用水现状调研、评估和发展规划报告,统筹、综合利用各种水资源。

7.1.3 应提交详尽合理的碳排放计算与分析清单,制定分阶段的减排目标和实施方案。

7.2 评分项

Ⅰ 能源

7.2.1 城区内实行用能分类分项计量,评价总分值为8分,应按下列规则分别评分并累计:

1 实行用能分类分项计量,且纳入城市(区)能源管理平台,得4分;

2 采用区域能源系统时,对集中供冷或供热实行计量收费,得4分。

7.2.2 勘查和评估城区内可再生能源的分布及可利用量,合理利用可再生能源,评价总分值为10分。可再生能源利用总量占城区一次能源消耗总量的比例达到2.5%,得5分;达到5.0%,得8分;达到7.5%,得10分。

7.2.3 合理利用余热废热资源,评价总分值为6分,应按下列规则评分:

1 利用余热、废热,组成能源梯级利用系统,得6分。

2 采用以供冷、供热为主的天然气热电冷联供系统时,系统的一次能源效率不低于150%,得6分。

7.2.4 城区内新建建筑的设计能耗比国家现行节能设计标准规定值或现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161中约束性指标低10%以上,评价总分值为10分。设计能耗降低10%的新建建筑面积比例达到25%,得5分;达到50%,得7分;达到75%,得10分。

7.2.5 市政基础设施采用高效的系统和设备的比例达到80%,评价总分值为7分,应按下列规则分别评分并累计:

1 道路照明、景观照明、交通信号灯等采刚高效灯具和光源的比例达到80%,得4分;

2 市政给水排水的水泵及相关设备等采用高效设备的比例达到80%,得3分。

Ⅱ 水资源

7.2.6 城区居民生活用水量不高于现行国家标准《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331中的上限值与下限值的平均值,评价分值为5分。

7.2.7 采取有效措施降低供水管网漏损率,评价分值为5分,应按下列规则评分:

1 城区供水管网漏损率不大于8%或低于现行行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92规定的修正值,得3分;

2 城区供水管网漏损率不大于7%或低于现行行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92规定的修正值1%,得4分;

3 城区供水管网漏损率不大于6%或低于现行行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92规定的修正值2%及以上,得5分。

7.2.8 合理建设市政再生水供水系统,评价总分值为6分。再生水供水能力和与之配套的再生水供水管网覆盖率均达到20%,得3分;达到30%,得6分。

7.2.9 合理利用非传统水源,评价分值为8分。利用率达到5%,得5分;达到8%,得8分。

Ⅲ 材料和固废资源

7.2.10 合理采用绿色建材和本地建材,评价总分值为6分,应按下列规则分别评分并累计:

1 获得评价标识的绿色建材的使用比例达到5%,得3分;达到10%,得4分;

2 使用本地生产的建筑材料达到60%,得2分。

7.2.11 对再生资源进行回收利用,主要再生资源回收利用率达到70%,评价分值为3分。

7.2.12 城区实施生活垃圾和建筑废弃物资源化利用,评价总分值为6分,应按下列规则分别评分并累计:

1 生活垃圾资源化率达到35%,得3分;

2 建筑废弃物管理规范化,综合利用率达到30%,得3分。

Ⅳ 碳排放

7.2.13 城区专设组织机构及人员负责管理节能减排工作,有效执行绿色低碳节能减排的管理规定,有明确的减排政策,评价分值为10分。

7.2.14 城区单位GDP碳排放量、人均碳排放量和单位地域面积碳排放量等三个指标达到所在地和城区的减碳目标,评价分值为10分。

.

8 绿色交通

8.1 控制项

8.1.1 城区的交通规划应对降低交通碳排放与提高绿色交通出行提出指导性措施与总体控制指标。

8.1.2 在规划设计阶段应制定城区或执行所在城市步行、自行车、公共交通、智能交通等交通专项规划。

8.1.3 城区应建立相对独立、完整的步行及自行车系统,并采取有效管理措施。

8.2 评分项

Ⅰ 绿色交通出行

8.2.1 城区建立优先绿色交通出行的交通体系,评价总分值为15分。绿色交通出行率达到65%,得5分;达到75%,得10分;达到85%,得15分。

8.2.2 城区形成完善的公共交通系统,评价总分值为12分,应按下列规则分别评分并累计:

1 公交站点500m覆盖率达到100%,轨道交通站点800m覆盖率达到70%,得4分;

2 城市万人公共交通保有量达到15标台以上,得3分;

3 沿地面公共交通主要走廊设置公交专用道,得3分;

4 公共交通系统具有人性化的服务设施,得2分。

8.2.3 城区形成连续、安全、通达的自行车交通系统,评价总分值为10分,应按下列规则分别评分并累计:

1 城区自行车道连续,并没有障碍物影响车道宽度,得5分;

2 城区内行动车道具有合理的宽度,并与机动车道间设绿化分隔带,形成林荫路,得3分;

3 城区自行车道具备完善的道路配套设施,得2分。

8.2.4 城区形成连续、安全、环境良好的步行系统,评价总分值为10分,并按下列规则分别评分并累计:

1 城区步行系统连续,并满足无障碍要求,得5分:

2 城区步行系统与周边功能、环境、景观、公共空间相结合,得3分;

3 城区步行系统具备完善的配套设施,得2分。

Ⅱ 道路与枢纽

8.2.5 城区道路建设采取有效措施减少对自然环境的影响,评价总分值为8分,应按下列规则分别评分并累计:

1 道路规划充分结合原有自然条件,得5分;

2 市政道路采用降低交通噪声的措施,得3分。

8.2.6 城区道路采取有效措施提高通行效率,评价分值为5分。

8.2.7 城区在主要交通节点修建交通枢纽,实现多种交通方式的整合和接驳,评价分值为5分。

Ⅲ 静态交通

8.2.8 城区合理配建机动车停车场及电动车充电设施,评价总分值为10分,应按下列规则分别评分并累计:

1 城区主要公共活动场所、交通枢纽配建公共机动车停车场,得2分;

2 机动车停车位数量满足配建指标要求,在高密度开发区同时控制停乍位数量上限,得3分;

3 停车场采用地下停车或立体停车的停车位占总停车位的比例达到90%,得3分;

4 新建住宅配建停车位100%预留电动车充电设施安装条件;大型公建配建停车场与社会公共停车场10%及以上停车位配建电动车充电设施,得2分。

8.2.9 城区合理设置自行车停车设施及公共自行车租赁网络,评价总分值为10分,应按下列规则分别评分并累计:

1 城区在公交枢纽和公共活动场所设置自行车停车设施,得5分;

2 城区形成完善的公共自行车租赁网络,每个公共自行车租赁网点有足够的配车和停车设施,取、还车便捷,设备运转良好,评价分值为5分。

Ⅳ 交通管理

8.2.10 城区制定有效减少机动车交通量的管理措施,评价分值为5分。

8.2.11 城区制定鼓励使用环保能源动力车的措施,评价分值为5分。

8.2.12 城区制定停车换乘的管理措施,评价分值为5分。

.

9 信息化管理

9.1 控制项

9.1.1 应建立城市或城区能源与碳排放信息管理系统,并正常运行。

9.1.2 应建立城市或城区绿色建筑信息管理系统,实行绿色建筑建设的信息化管理。

9.1.3 应建立城市或城区智慧公共交通信息平台,并正常运行。

9.2 评分项

Ⅰ 城区管理

9.2.1 建立城区公共安全系统,并实行消防监管,评价总分值为14分,应按下列规则分别评分并累计:

1 城区具有公共安全系统,得7分;

2 城区具有消防监管系统,得6分;

3 城区具有综合应急指挥调度系统,得1分。

9.2.2 城区实行环境监测信息化,并具备与城市环境监测信息系统对接的功能,评价分值为14分。

9.2.3 城区实行水务信息管理,并具备与城市水务信息管理系统对接的功能,评价分值为14分。

9.2.4 城区实行道路监控与交通管理,并具备与城市道路监控与交通管理系统对接的功能,评价分值为12分。

9.2.5 城区实行停车信息化管理,并具备与城市停车信息化管理系统对接的功能,评价分值为5分。

9.2.6 城区实行市容卫生信息化管理,评价分值为12分。

9.2.7 城区实行园林绿地信息化管理,评价分值为7分。

9.2.8 城区具有地下管网信息管理系统,并具备与城市地下管网信息管理系统对接的功能,评价分值为4分。

Ⅱ 信息服务

9.2.9 城区信息通信服务设施完善,评价分值为6分。

9.2.10 具有绿色生态城区市民信息服务系统,评价分值为8分。

9.2.11 城区实行道路与景观的照明节能控制,并进行实时监控,评价分值为4分。

.

10 产业与经济

10.1 控制项

10.1.2 对工业类别应有负面清单管控要求,严控三类工业企业准入。

10.2 评分项

Ⅰ 资源节约环境友好

10.2.1 单位地区生产总值能耗低于所在省(市)节能考核目标,评价总分值为15分。单位地区生产总值能耗低于所在省(市)目标且相对基准年的年均进一步降低率达到0.3%,得5分;达到0.5%,得10分;达到0.8%,得15分。

10.2.2 单位地区生产总值水耗低于所在省(市)节水考核目标,评价总分值为15分。单位地区生产总值水耗低于所在省(市)目标且相对基准年的年均进一步降低率达到0.3%,得5分;达到0.5%,得10分;达到0.8%,得15分。

10.2.3 工业废气、废水100%达标排放,危险固体废弃物100%进行无害化处理处置,评价分值为10分。

Ⅱ 产业结构优化

10.2.4 明确第三产业、高新技术产业或战略新兴产业增加值占地区生产总值的比重,评价总分值为20分,应按下列规则评分:

1 第三产业增加值比重达到55%以上,或高新技术产业增加值比重达到20%以上,或战略新兴产业增加值比重达到8%以上,得10分;

2 第三产业增加值比重达到60%以上,或高新技术产业增加值比重达到30%以上,或战略新兴产业增加值比重达到11%以上,得15分;

3 第三产业增加值比重达到65%以上,或高新技术产业增加值比重达到35%以上,或战略新兴产业增加值比重达到15%以上,得20分。

10.2.5 规划循环经济产业链,评价总分值为10分,应按下列规则分别评分并累计:

1 形成完整的中长期循环经济发展规划,符合本地区特色,具有可行性,得4分;

2 城区产业间形成相互关联,或产业副产品实现相互利用,得3分;

3 形成完整或较为完整的循环经济产业体系,得3分。

Ⅲ 产业准入与退出

10.2.6 工业用地投资强度高于《工业项目建设用地控制指标》,评价总分值为10分。工业用地投资强度高于《工业项目建设用地控制指标》准入值达到10%,得4分;达到15%,得7分;达到20%,得10分。

10.2.7 新建、扩建、改建项目实行节能、节水、碳排放评估制度,重点项目能耗、水耗、碳排放达到国家或行业定额先进值水平,评价分值为10分。

Ⅳ 产城融合发展

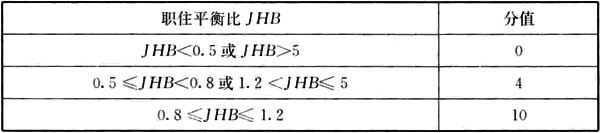

10.2.8 在城市规划中,统筹布局城市产业用地和居住用地及相关配套设施,职住平衡,城区产城融合发展,评价总分值为10分,应按表10.2.8的规定评分。

表10.2.8 产城融合评分规则

.

11 人 文

11.1 控制项

11.1.1 城区规划设计、建设与运管阶段应保障公众参与。

11.1.2 应编制绿色生活与消费导则。

11.1.3 应有效保护历史文化街区、历史建筑以及其他历史遗存。

11.2 评分项

Ⅰ 以人为本

11.2.1 城区规划设计、建设与运管阶段,公众参与的组织形式和参与主体多样化,评价总分值为8分,应按下列规则分别评分并累计:

1 公众参与组织形式多于四种,得4分;

2 公众参与的参与主体包括政府机构、非政府/非营利机构、专业机构和居民,得4分。

11.2.2 城区公益性公共设施免费开放使用,评价总分值为8分。城区公益性公共设施免费开放率达到70%,得5分;达到80%,得6分;达到90%,得8分。

11.2.3 设置完善的养老服务设施和体系,评价总分值为7分。每千名老年人床位数达到30张,得3分;达到35张,得5分;达到40张,得7分。

11.2.4 设置针对失业和残障人士的就业介绍和技能培训服务体系,评价分值为6分。

11.2.5 设置人性化和无障碍的过街设施,增强城区各类设施和公共空间的可达性,评价总分值为7分,应按下列规则分别评分并累计:

1 20%过街天桥和过街隧道设置无障碍电梯或扶梯,得3分;

2 所有人行横道设置盲人过街语音信号灯,得2分;

3 合理设置夜间行人按钮式信号灯,得2分。

Ⅱ 绿色生活

11.2.6 鼓励城区节能,有促进节能措施,评价总分值为6分,应按下列规则分别评分并累计:

1 制定管理措施,公共建筑夏季室内空调温度设置不低于26℃,冬季室内空调温度设置不高于20℃,评价分值为3分;

2 制定优惠措施,鼓励居民购置一级或二级节能家电,评价分值为3分。

11.2.7 鼓励城区节水,有促进节水措施,评价总分值为6分,应按下列规则分别评分并累计:

1 制定用水阶梯水价,促进居民开展行为节水,评价分值为3分;

2 制定优惠措施,鼓励居民购置节水器具,评价分值为3分。

11.2.8 鼓励城区绿色出行,有促进绿色出行措施,评价总分值为6分,应按下列规则分别评分并累计:

1 针对不同使用人群,制定公交优惠制度,得3分;

2 针对不同使用人群,制定公共自行车租赁优惠制度,得3分。

11.2.9 采取管理措施促进生活垃圾源头减量,评价总分值为6分,应按下列规则分别评分并累计:

1 制定促进居民开展垃圾分类的管理措施,得2分;

2 制定垃圾袋收费制度,实施居民生活垃圾袋收费,得2分;

3 制定限制商品过度包装的管理办法,得2分。

Ⅲ 绿色教育

11.2.10 开展绿色教育和绿色实践,评价总分值为6分,应按下列规则分别评分并累计:

1 针对青少年开展绿色教育和绿色实践,得3分;

2 设置绿色行动日活动,构建多样的宣传教育模式与平台,得3分。

11.2.11 城区内中小学和高等学校获得绿色校园认证的比例达到20%,得3分;达到50%,得6分。

11.2.12 构建绿色生态城区展示与体验平台,评价分值为6分。

11.2.13 城区政府部门和企业展现绿色社会责任感,评价分值为6分。

Ⅳ 历史文化

11.2.14 对非文物保护单位,但有一定历史文化特色的既有建筑,做好保护与更新利用,评价分值为8分。

11.2.15 对城区非物质文化遗产进行保护、传承与传播,保留城区有价值的历史文化记忆,评价分值为8分。

.

12 技术创新

12.1 一般规定

12.1.2 绿色生态城区创新项的得分,可按本标准第12.2节的要求确定;当各创新项总得分大于10分时,应为10分。

12.2 加分项

12.2.1 城区规划都市农业区域,每块区域面积不小于1000㎡,且所有地块用地面积占整个城区的比例不小于1‰,评价分值为1分。

12.2.2 开发建设后径流排放量接近开发建设前自然地貌时的径流排放量或年径流总量控制率达到国家相关要求的高值,评价分值为1分。

12.2.3 合理建设市政再生水供水系统,再生水供水能力和与之配套的再生水供水管网覆盖率均超过50%,或非传统水源利用率超过10%,评价分值为1分。

12.2.4 可再生能源及清洁能源利用总量占城区一次能源消耗量的比例达到10%,得1分。

12.2.5 城区内合理推行智能微电网工程建设,评价分值为1分。

12.2.6 城区设置绿道系统,总长度达到5km,评价分值为1分。

12.2.7 三星级绿色建筑占新建建筑比例达到或超过30%,评价分值为1分。

12.2.8 绿色工业建筑占新建工业建筑的比例高于20%,评价分值为1分。

12.2.9 新建城区合理规划并建设地下综合管廊,评价分值为1分。

12.2.10 建立绿色投融资机制,加强资本市场化运作,逐级分解减排目标,鼓励碳交易,评价分值为2分。

12.2.11 设立绿色发展专项基金,用于城区生态建设、生态科研经费投入及成果转化,评价分值为1分。

12.2.12 运用大数据技术对城区的环境、生态、能源、建筑等运行数据进行分析,以提高城区的运营质量,评价分值为1分。

12.2.13 结合本土条件因地制宜地采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康的其他创新,并有明显效益,评价总分值为2分。采取一项,得1分;采取两项及以上,得2分。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《防洪标准》GB 50201

2 《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331

3 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

4 《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805

5 《民用建筑能耗标准》GB/T 51161

6 《声环境质量标准》GB 3096

7 《地表水环境质量标准》GB 3838

8 《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92